Pendahuluan

Di kepulauan Maluku, cengkeh bukan sekadar rempah, tetapi juga simbol kejayaan dan penderitaan. Selama lebih dari dua abad, Ambon menjadi pusat produksi cengkeh dibawah kendali ketat Belanda. Monopoli yang diterapkan oleh VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) tidak hanya mengendalikan perdagangan, tetapi juga membentuk struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat setempat.

Namun, ketika monopoli cengkeh dihapuskan pada pertengahan abad ke-19, masyarakat Ambon menghadapi perubahan besar. Sistem kerja paksa yang sebelumnya menopang ekonomi daerah ini digantikan dengan pajak desa (nagari tax), yang memaksa masyarakat menyesuaikan diri dengan aturan baru.

Artikel ini akan mengupas bagaimana transformasi ini berdampak pada kehidupan masyarakat Ambon, dari elit penguasa hingga rakyat biasa, serta bagaimana sistem kolonial terus membayangi kehidupan mereka meskipun monopoli telah berakhir.

1. Fondasi Monopoli Cengkeh

Ketika Belanda tiba di Maluku Tengah, mereka memasuki dunia yang penuh dengan interaksi politik dan peperangan, yang berlapis dengan dimensi sosial dan keagamaan. Mayoritas pulau di Maluku Tengah secara nominal bersifat otonom, tetapi semakin lama berada di bawah dominasi kekuatan eksternal.

Sejak abad ke-16, produksi cengkeh di Ambon sebagian besar dikendalikan oleh komunitas desa otonom (negeri) di Hitu, orang Portugis, serta Kesultanan Ternate di Maluku Utara. Namun, pada awal abad ke-17, kekuatan Portugis dan Ternate mulai runtuh di bawah intervensi agresif Spanyol, Belanda, serta Kesultanan Makassar di Sulawesi Selatan. Secara perlahan, perusahaan dagang Eropa mulai menyingkirkan pedagang Tionghoa, Melayu, dan Jawa Timur dari perdagangan rempah-rempah.

Ambon pada awal abad ke-17 telah mengalami berabad-abad interaksi dengan kekuatan asing, baik dalam bentuk kerja sama maupun perlawanan. Sementara Kesultanan Ternate telah menguasai sebagian besar wilayah Maluku, menarik upeti dan tenaga kerja, serta bersaing dengan Kesultanan Tidore yang menguasai bagian timur dan utara Seram, banyak nagari di Ambon dan Seram tetap mempertahankan tingkat kemandirian yang cukup tinggi.

Masyarakat di negeri ini menggunakan sistem adat untuk mengatur pembagian tanah, tenaga kerja, hubungan sosial, serta perpajakan tanpa banyak campur tangan dari otoritas pusat. Namun, sistem ini berubah drastis pada abad ke-17 dan ke-18 ketika Belanda, dalam upaya memperoleh kendali penuh atas perdagangan rempah-rempah, mulai mengadaptasi prinsip dan institusi sosial lokal ke dalam sistem produksi paksa yang mereka terapkan.

Belanda menggantikan sistem kolaborasi berbasis adat dengan sistem yang sesuai dengan kepentingan kapitalis mereka. Sistem ini tidak hanya menuntut produksi yang lebih besar tetapi juga menciptakan bentuk pemerintahan yang memungkinkan mereka memanfaatkan tenaga kerja lokal dengan lebih efektif.

Pendirian Monopoli Cengkeh

Pendudukan Belanda di Ambon pada abad ke-17 menjadi awal dari kolonialisme monopoli-kapitalis Belanda di seluruh Nusantara pada abad-abad berikutnya.

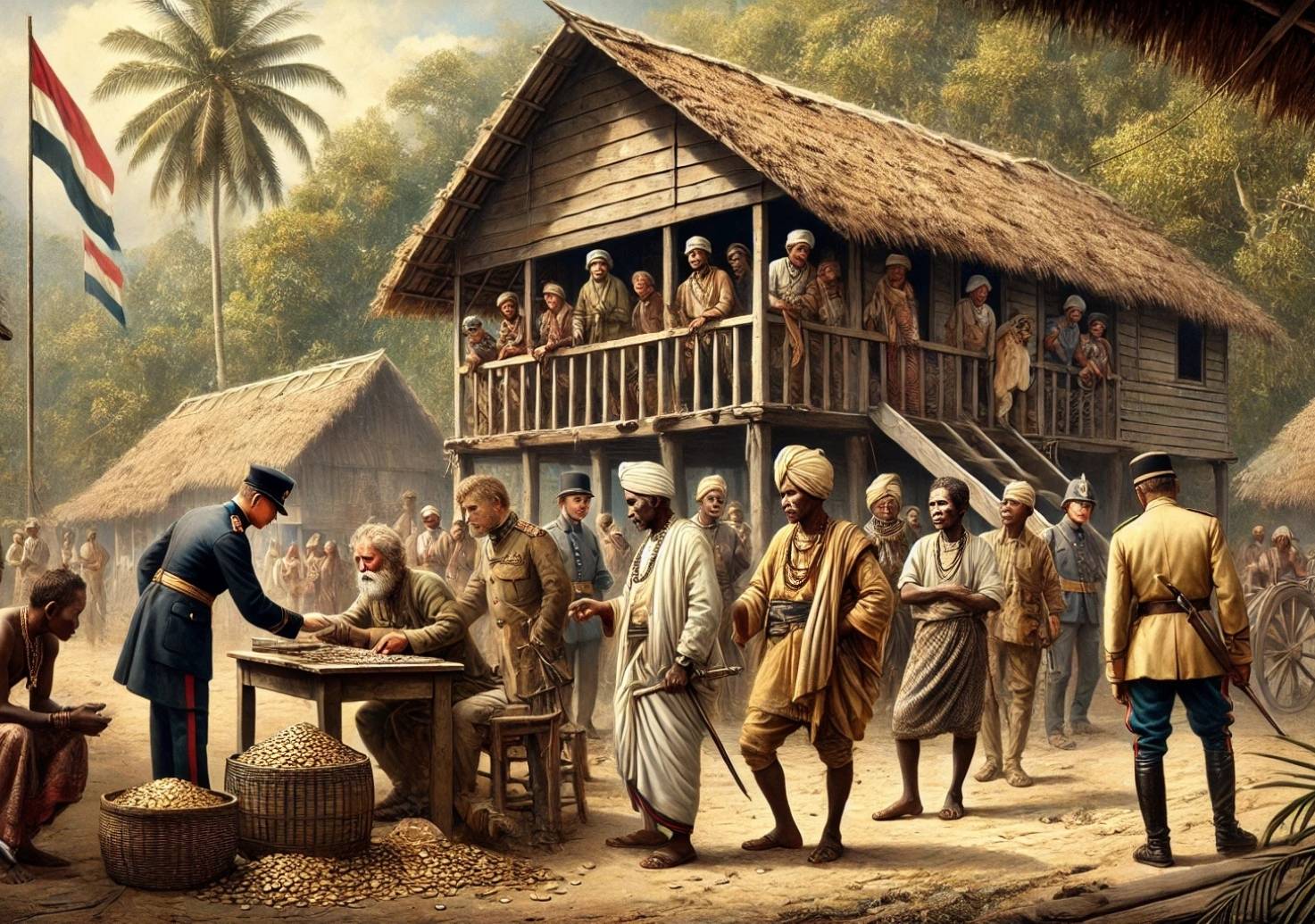

Belanda memperoleh monopoli mereka dengan cara-cara yang keras dan agresif, termasuk:

- Mengusir pesaing mereka dengan kekerasan, baik secara ekonomi maupun militer.

- Menandatangani kontrak dengan penguasa lokal, yang mengharuskan mereka untuk menjual rempah-rempah dengan harga tetap kepada VOC.

- Menggunakan kekuatan militer, jika ada pedagang lain yang mencoba menghindari pengawasan VOC.

Setelah berhasil mengusir Portugis dari Ambon pada tahun 1605, Belanda mulai memperkuat dominasi mereka atas laut Maluku Tengah dan perdagangan cengkeh sepanjang paruh pertama abad ke-17. Mereka memanfaatkan persaingan kekuatan di antara Ternate, Tidore, Makassar, dan Spanyol serta memanipulasi konflik internal antar-negeri di Ambon, Seram, dan Banda untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka.

Belanda menggunakan pendekatan yang sangat sistematis dan brutal dalam menegakkan monopoli mereka:

- Mereka memaksa penduduk untuk pindah ke lokasi-lokasi tertentu yang lebih mudah dikendalikan.

- Mereka menghancurkan kebun-kebun cengkeh yang tidak terdaftar di luar Ambon dan Kepulauan Lease (pulau-pulau kecil di sebelah timur Ambon).

- Mereka melarang semua kapal dagang asing berlabuh di pelabuhan-pelabuhan setempat, sehingga hanya VOC yang memiliki akses eksklusif terhadap produksi dan perdagangan cengkeh.

Untuk menegakkan kontrol ini, Belanda mengorganisir ekspedisi hongi setiap tahun, yaitu armada yang terdiri dari ratusan perahu dayung (kora-kora), yang awalnya digunakan oleh Kesultanan Ternate sebagai simbol kekuasaan. VOC mengambil alih tradisi ini dan menggunakannya sebagai alat untuk menakut-nakuti penduduk lokal serta menghancurkan rumah-rumah dan pohon-pohon cengkeh yang dianggap ilegal.

Salah satu strategi VOC yang paling efektif adalah dengan menebang dan menanam ulang pohon cengkeh secara terkontrol, sehingga mereka dapat mengontrol ketersediaan pasokan dan mempertahankan harga cengkeh di pasar Eropa.

Mulai tahun 1652, penanaman cengkeh menjadi kewajiban di Ambon, dan semua hasil panen harus diserahkan kepada VOC dengan harga tetap. Sultan Ternate juga dilarang menanam rempah-rempah di wilayahnya sendiri, sebagai imbalan atas tunjangan tahunan dari VOC. Hubungan ini menjadi dasar hubungan diplomatik yang panjang tetapi penuh ketegangan antara Belanda dan Kesultanan Ternate.

Transformasi Sosial-Politik di Ambon

Ambon adalah pulau pertama yang sepenuhnya dikuasai oleh Belanda, sehingga memberikan wawasan unik tentang bagaimana VOC menggunakan organisasi sosial lokal untuk mengkoordinasikan produksi cengkeh berbasis kerja paksa.

Pada awal kedatangan Belanda, masyarakat Ambon terdiri dari komunitas-komunitas kecil yang terfragmentasi. Setiap nagari memiliki sistem pemerintahan desa yang disebut saniri, yang terdiri dari kepala-kepala adat yang mengatur masalah tanah, tenaga kerja, dan hukum adat.

Dalam struktur ini, masyarakat terbagi ke dalam kelompok-kelompok kekerabatan yang disebut soa, yang pada awalnya merupakan konsep dari Ternate. Namun, di Ambon, soa berkembang menjadi kelompok sosial yang lebih luas, mencakup migran dari berbagai daerah seperti Ternate dan Seram.

Sistem sosial di Ambon sangat kompleks, dengan beberapa tingkatan hubungan sosial, termasuk:

- Mata Rumah (Rumah Tau): Klan patrilineal yang memiliki leluhur mitologis yang dihormati dalam adat setempat.

- Dati: Kelompok kepemilikan tanah yang mengelola tanah bersama dan bertanggung jawab atas produksi pertanian, termasuk cengkeh.

- Uli: Federasi dari beberapa nagari yang bekerja sama dalam aspek ekonomi, sosial, dan pertahanan.

VOC mengubah struktur ini untuk mendukung sistem kolonial mereka dengan cara:

- Memanfaatkan sistem adat yang sudah ada, tetapi mengarahkannya untuk mendukung produksi cengkeh.

- Memaksakan aturan baru, termasuk pelarangan menanam rempah-rempah di luar wilayah tertentu.

- Membentuk elite lokal yang loyal kepada Belanda, dengan memberi mereka kekuasaan atas desa-desa dan kewajiban untuk mengawasi produksi rempah-rempah.

Dengan cara ini, VOC berhasil menggabungkan prinsip-prinsip feodalisme lokal dengan sistem kapitalisme kolonial, menciptakan struktur sosial-ekonomi yang menopang kekuasaan Belanda di Ambon selama lebih dari dua abad.

2. Menciptakan Kembali Pemerintahan Kolonial

Monopoli cengkeh tidak dihapuskan dalam semalam, bahkan setelah VOC runtuh. Sistem ini tetap bertahan hampir 70 tahun setelah VOC bubar. Bagian ini membahas bagaimana integrasi eksploitasi kolonial Belanda dengan struktur sosial-politik Ambon menghambat upaya reformasi liberal yang diperkenalkan di kemudian hari.

Kemunduran dan Upaya Reformasi

Runtuhnya VOC pada akhir abad ke-18 menyebabkan jatuhnya monopoli rempah-rempah Belanda. Ambon jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1796, dan benih cengkeh berhasil diselundupkan keluar dari Maluku ke Afrika Timur, Mauritius, Zanzibar, hingga Brasil dan Guyana Prancis. Setelah monopoli ini berhasil ditembus, sistemnya menjadi lebih bersifat administratif daripada ekonomi.

Selama pendudukan Inggris (1796–1803 dan 1810–1817), banyak penduduk Ambon mulai meragukan supremasi Belanda. Ketika Belanda kembali menguasai Ambon pada tahun 1817, mereka menghadapi perlawanan yang dipimpin oleh Pattimura (Thomas Matulessy), seorang mantan tentara Ambon. Namun, perlawanan ini berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari enam bulan, dan Pattimura dihukum mati.

Pada 1820-an, Gubernur Jenderal Van der Capellen mengunjungi Ambon dan Banda untuk menilai dampak fluktuasi pasar terhadap perdagangan rempah-rempah. Ia mengusulkan penghapusan monopoli cengkeh, tetapi pemerintah Belanda menolaknya karena keuangan mereka sedang dalam krisis akibat perang di Ambon dan Jawa.

Meskipun monopoli tetap dipertahankan, beberapa kebijakan dilonggarkan:

- Ekspedisi hongi dihapuskan, sehingga kontrol atas perdagangan rempah-rempah mulai melemah.

- Larangan pembuatan kapal dan perikanan dicabut, memberi sedikit kebebasan kepada penduduk lokal dalam perdagangan maritim.

- Belanda mulai mengalihkan fokus dari ekonomi ke misi Kristen dan rekrutmen militer di kalangan Ambonese.

Sementara itu, Johannes van den Bosch, yang kemudian menciptakan Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) di Jawa, pernah bertugas di Ambon pada awal 1800-an dan menyarankan agar sistem kerja paksa dihapuskan. Namun, di kemudian hari, ia justru merancang sistem kerja paksa yang lebih besar di Jawa berdasarkan model eksploitasi di Ambon dan Maluku.

Ketika semakin banyak pejabat kolonial yang menyadari bahwa monopoli cengkeh tidak lagi menguntungkan, berbagai upaya dilakukan untuk mengakhirinya. Namun, monopoli ini bertahan 40 tahun lebih lama dari manfaat ekonomi yang sebenarnya, karena:

- Belanda percaya bahwa penduduk Ambon tidak cukup terampil untuk berdagang bebas dan akan dieksploitasi oleh pedagang Tionghoa dan Arab.

- Pemerintah kolonial enggan menghapus sistem yang telah menopang kekuasaan mereka selama lebih dari dua abad.

- Keuangan kolonial dalam kondisi buruk, sehingga pemerintah tidak mau mengambil risiko kehilangan pendapatan dari pajak rempah-rempah.

Akhirnya, pada tahun 1864, monopoli cengkeh dihapuskan. Namun, keputusan ini tidak diambil demi kesejahteraan masyarakat lokal, melainkan karena sistem ini tidak lagi menguntungkan secara ekonomi bagi Belanda.

Pajak Desa: Mencari Wajib Pajak

Setelah sistem kerja paksa dihapuskan, Belanda mencoba menggantinya dengan pajak desa (nagari tax), yang diperkenalkan pada tahun 1865.

Gubernur Maluku saat itu, H.M. Andrée Wiltens, mengusulkan agar pajak ini diterapkan pada setiap “rumah tangga” (huisgezin), yang ia definisikan sebagai satu keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah. Namun, dalam sistem sosial Ambon, unit rumah tangga yang lebih relevan adalah mata rumah (klan patrilineal), sementara dalam konteks pertanian, unit yang lebih penting adalah dati (kelompok kepemilikan tanah).

Kebingungan muncul ketika pemerintah kolonial mencoba menggunakan dati sebagai basis pajak, meskipun dati bukan kelompok berbasis keluarga, melainkan kelompok kolektif pengelola lahan. Kepala dati dipilih sebagai wajib pajak, dan lahan dati dianggap sebagai objek pajak.

Namun, kepala dati bukanlah pemilik tanah secara pribadi, melainkan hanya perwakilan masyarakat adat. Akibatnya, sistem pajak ini menjadi rancu, dan kepala desa (kepala nagari) serta kepala marga (kepala soa) harus turun tangan untuk mengawasi pemungutan pajak.

Pada awalnya, pajak ini ditetapkan sebesar 1 gulden per rumah tangga, tetapi kemudian meningkat hingga 5 gulden pada tahun 1868. Pajak ini sangat membebani kelompok masyarakat yang memiliki lahan lebih kecil.

Masalah Baru bagi Para Kepala Desa

Sebelumnya, kepala desa menikmati berbagai hak istimewa di bawah sistem monopoli, seperti:

- Uang hasil (uang barah) – pembayaran dari VOC untuk setiap karung cengkeh yang diproduksi.

- Uang pitis – pajak yang mereka kumpulkan dari petani cengkeh.

- Hak untuk memungut tenaga kerja tanpa bayaran (kerja paksa).

- Tunjangan tahunan dari pemerintah kolonial.

Namun, setelah sistem pajak desa diperkenalkan, sebagian besar dari sumber pendapatan ini dihapuskan. Sebagai gantinya, kepala desa diberikan gaji tetap berdasarkan jumlah penduduk di desa mereka:

- Kepala desa dengan wilayah kecil menerima 40 gulden per tahun.

- Kepala desa kelas menengah menerima antara 50 hingga 100 gulden per tahun.

- Kepala desa kelas atas menerima 100 gulden per tahun.

Masalahnya, jumlah ini lebih kecil daripada pendapatan mereka sebelumnya, sehingga banyak kepala desa mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, mereka tidak lagi bisa menarik kerja paksa dari penduduk, karena pajak desa menggantikan sistem kerja wajib.

Dampak Sosial: Transformasi Identitas dan Hierarki

Salah satu dampak terbesar dari perubahan sistem ini adalah transformasi identitas sosial di Ambon.

Sebelumnya, masyarakat Ambon terbagi dalam berbagai kategori sosial:

- Penduduk pribumi biasa (inlander) – wajib membayar pajak dan bekerja di tanah dati.

- Warga pribumi (inlandse burgers) – keturunan budak yang dibebaskan atau keluarga campuran yang bekerja untuk VOC, yang dibebaskan dari pajak dan kerja paksa.

- Masyarakat adat dalam sistem dati – yang memiliki hak atas lahan dan berpartisipasi dalam sistem adat.

Setelah pajak desa diperkenalkan, kategori-kategori ini mulai menyatu, karena semua orang—terlepas dari status sosial mereka sebelumnya—harus membayar pajak.

Namun, penduduk kota yang termasuk dalam kelas inlandse burgers menolak disamakan dengan masyarakat desa biasa. Mereka terbiasa dengan hak istimewa seperti bebas dari pajak dan kerja paksa, serta memiliki dewan komunitas mereka sendiri.

Ketika pemerintah kolonial mencoba menstandarisasi pajak untuk semua kelompok, mereka menghadapi perlawanan dari kelompok inlandse burgers, yang menolak kehilangan status istimewa mereka.

Kesimpulan: Warisan Monopoli dan Pajak di Ambon

Kasus Ambon menunjukkan bagaimana sistem kolonial tidak dapat diubah dengan mudah.

- Monopoli cengkeh mengikat sistem sosial Ambon selama lebih dari dua abad, sehingga ketika sistem ini dihapuskan, masyarakat mengalami krisis ekonomi dan sosial.

- Pajak desa diperkenalkan untuk menggantikan sistem kerja paksa, tetapi tetap mempertahankan prinsip kontrol kolonial yang kuat.

- Transformasi ini mengubah hierarki sosial, tetapi tidak semua kelompok menerima perubahan tersebut dengan mudah.

Meskipun sistem kolonial telah lama berlalu, jejaknya masih terasa dalam struktur sosial dan ekonomi Ambon hingga saat ini.

Sumber: Promise, Pretence and Pragmatism: Governance and Taxation in Colonial Indonesia, 1870-1940 (2021)