Dokumen ini adalah skripsi berjudul “Steun in de strijd voor een vrije Zuid-Molukse Republiek” (Dukungan dalam Perjuangan untuk Republik Maluku Selatan yang Merdeka), yang membandingkan kebijakan organisasi Stichting Door de Eeuwen Trouw (DDET) dan United Nations Commission for Indonesia (UNCI) antara tahun 1950 dan 1955.

Abstrak

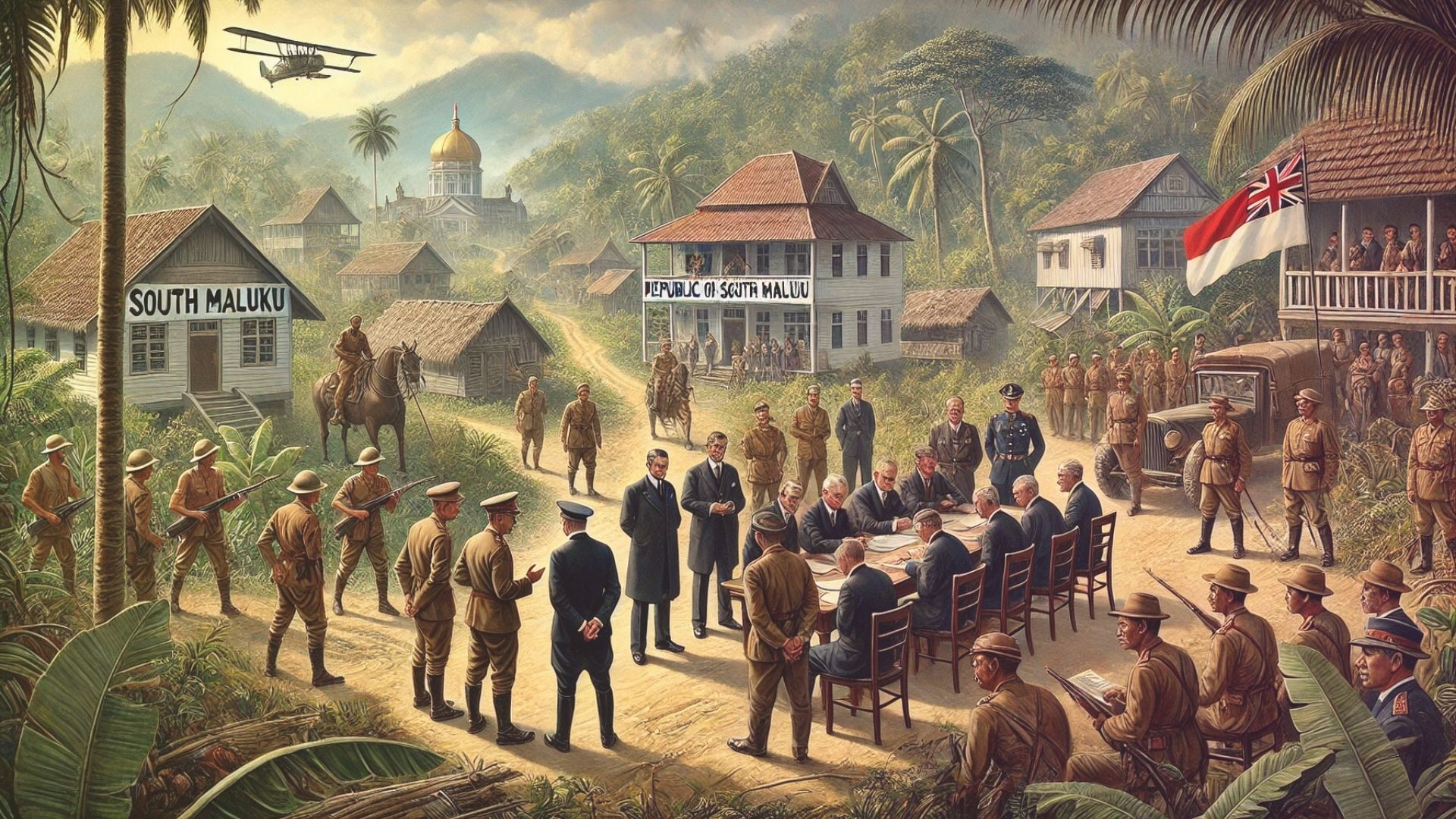

Ketika Indonesia berubah dari negara federal menjadi negara kesatuan, Republik Maluku Selatan (RMS) diproklamasikan sebagai bentuk perlindungan diri. Hal ini terjadi karena selama beberapa generasi, tentara Maluku telah berperan dalam Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL, Tentara Kerajaan Hindia Belanda). Orang Maluku takut kehilangan kebebasan mereka dibawah pemerintahan Indonesia dan ingin mendirikan republik mereka sendiri. Namun, RMS tidak diakui oleh Republik Indonesia, yang menyebabkan konflik bersenjata dengan tentara Indonesia.

Pada saat itu, berbagai organisasi berusaha membantu orang Maluku memperoleh hak untuk menentukan nasib sendiri. Skripsi ini meneliti, berdasarkan laporan pers, sejauh mana organisasi Belanda (Stichting Door de Eeuwen Trouw – DDET) dan organisasi kepentingan internasional (United Nations Commission for Indonesia – UNCI) berusaha dengan cara yang berbeda dalam mendukung perjuangan RMS antara tahun 1950 hingga 1955.

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi DDET sepenuhnya berfokus pada intervensi dalam konflik, sementara UNCI lebih condong ke solusi diplomatik. Pendekatan DDET sangat dipengaruhi oleh masa lalu kolonial Belanda. Organisasi ini menggunakan propaganda yang eksplisit untuk mencapai tujuannya, tetapi strategi agresif ini justru sering kali merugikan mereka sendiri.

Sebaliknya, UNCI adalah kekuatan pascakolonial dalam PBB yang enggan terlibat dalam urusan dalam negeri suatu negara guna menghindari pelanggaran keseimbangan politik. Ketika UNCI akhirnya mengambil tindakan, pendekatan mereka yang birokratis dan diplomatis membuat mereka tidak dapat mengambil langkah-langkah yang benar-benar menentukan untuk mengakhiri konflik di Maluku Selatan.

Pendahuluan

Sudah 66 tahun orang Maluku tinggal di Belanda. Namun, baru pada Februari 2018, sebuah kursi akademik khusus tentang sejarah Maluku akhirnya didirikan. Fridus Steijlen diangkat sebagai profesor luar biasa dalam bidang “Migrasi dan Budaya Maluku dalam Perspektif Komparatif” di Vrije Universiteit Amsterdam. Menurutnya, kisah Maluku penting dalam sejarah multikultural Belanda, tetapi sayangnya sering kali menjadi “kisah yang terlupakan.” Dengan didirikannya kursi akademik ini, sejarah tersebut kembali mendapatkan perhatian. Namun, penelitian Steijlen lebih berfokus pada sejarah migrasi dan identitas orang Maluku.

Skripsi ini akan berfokus pada organisasi kepentingan lokal Belanda Stichting Door de Eeuwen Trouw (DDET) dan United Nations Commission for Indonesia (UNCI), yang memainkan peran dalam perjuangan kemerdekaan Republik Maluku Selatan (RMS). Kedua organisasi ini berusaha membantu orang Maluku memperoleh hak untuk menentukan nasib sendiri, meskipun dengan cara yang berbeda. Hingga saat ini, belum ada studi komparatif tentang laporan pers Belanda mengenai kedua organisasi ini. Oleh karena itu, analisis terhadap artikel-artikel surat kabar akan menjadi fokus utama skripsi ini. Artikel-artikel tersebut memberikan wawasan mengenai peran yang dimainkan oleh organisasi-organisasi ini dalam konflik Maluku.

Pada bagian kesimpulan, akan dijawab pertanyaan utama skripsi ini: sejauh mana analisis media, seperti yang dilakukan dalam skripsi ini, dapat memberikan wawasan baru mengenai perbedaan mendasar dalam strategi antara DDET dan UNCI? Artikel-artikel yang dianalisis berasal dari tahun 1950 (tahun proklamasi RMS) hingga 1955. Selama periode ini, upaya kedua organisasi dalam mendukung perjuangan kemerdekaan mencapai puncaknya.

Latar Belakang Konflik Maluku Selatan

Konflik di Maluku Selatan berakar pada perbedaan pandangan mengenai hak menentukan nasib sendiri, yang terkait dengan keinginan orang Maluku untuk mendirikan negara mereka sendiri. Dalam skripsi ini, istilah “negara” merujuk pada suatu bentuk organisasi politik di mana lembaga pemerintah memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan menjalankan kebijakan atas suatu populasi dalam wilayah tertentu. Sebuah negara memiliki tiga elemen utama: wilayah, penduduk, dan pemerintahan, sebagaimana didefinisikan oleh Robert J. Jackson dalam bukunya Global Politics in the 21st Century.

Kedaulatan negara adalah konsep penting dalam skripsi ini. Konsep ini mencakup beberapa karakteristik, seperti wilayah, otoritas, dan pengakuan. Kedaulatan mencerminkan legitimasi dan memperkuat gagasan bahwa negara seharusnya tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Setiap negara yang berdaulat diharapkan untuk menjaga keamanan nasionalnya sendiri. Prinsip ini mencerminkan pandangan realis bahwa negara akan melakukan segala yang diperlukan untuk bertahan hidup dan melindungi kedaulatannya dari ancaman eksternal.

Setelah Perang Dunia II, banyak negara kesatuan muncul sebagai hasil dari proses dekolonisasi. Koloni-koloni memperoleh hak untuk menentukan nasib sendiri dan membebaskan diri dari kekuasaan kolonial Barat, yang dalam banyak kasus enggan melepaskan kendali mereka. Negara-negara baru ini sejak awal menghadapi tekanan yang terus berubah dan bersaing, baik dari dalam maupun luar. Tekanan internal datang dari aktor-aktor seperti koperasi dan organisasi non-pemerintah, serta gerakan sosial dalam masyarakat. Tekanan eksternal datang dari organisasi regional dan supranasional, serta dari gerakan separatis dan kelompok subnasional dalam negara itu sendiri.

Setelah dekolonisasi, tekanan internal menjadi lebih jelas karena kelompok etnis (komunitas yang memiliki hubungan budaya dan sejarah bersama) sering kali dipaksa untuk menjadi bagian dari negara baru. Kelompok-kelompok ini, yang dikenal sebagai ethno-national movements, memiliki karakteristik subyektif yang sama, seperti tradisi leluhur, bahasa, dialek, warisan budaya, dan kadang-kadang ciri rasial. Kesamaan ini menciptakan rasa kebersamaan sosial dan loyalitas yang kuat dalam kelompok tersebut.

Dalam beberapa kasus, kelompok-kelompok ini membentuk gerakan separatis yang menuntut hak untuk memisahkan diri dan mendapatkan kemerdekaan. Hingga saat ini, masih banyak kelompok subnasional yang menuntut hak menentukan nasib sendiri dan ingin memisahkan diri dari negara mereka saat ini. Namun, permintaan mereka sering kali tidak dapat dipenuhi.

Salah satu solusi untuk ketidakpuasan separatis adalah desentralisasi politik atau adopsi bentuk negara federal, yang memungkinkan kelompok-kelompok ini merasa lebih dihargai dalam negara yang sudah ada.

Skripsi ini menyoroti perjuangan kemerdekaan orang Maluku sebagai contoh nyata dari gerakan etno-nasional yang berusaha untuk memisahkan diri dari negara induknya.

1. DUA DAMPAK DARI PERUBAHAN KE NEGARA KESATUAN

Pada November 1946, Indonesia memperoleh status sebagai negara federal, yang dikenal sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS). Keberadaan negara ini secara resmi diakui oleh baik Belanda maupun Republik Indonesia sebagai salah satu bagian dari RIS. Maluku, yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia, pada saat itu merupakan bagian dari negara bagian Negara Indonesia Timur (NIT), yang membentang dari Bali hingga Nugini. Pengakuan internasional terhadap RIS ini diatur dalam Perjanjian Linggadjati dan diakui hingga 1 Januari 1949.

1.1. Proklamasi RMS

Selama Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung antara 23 Agustus hingga 2 November 1949, Belanda dan Indonesia mencapai kesepakatan mengenai pemindahan kedaulatan. Pada 27 Desember 1949, perjanjian tersebut resmi berlaku, yang mengakibatkan transisi dari negara federal menjadi negara kesatuan bernama Republik Indonesia dalam waktu kurang dari setahun.

Sebagai reaksi terhadap pembentukan negara kesatuan ini, mantan kapten KNIL, Andi Azis, mencoba mengambil alih beberapa titik strategis di Makassar dengan bantuan pasukan KNIL. Namun, tentara federal yang dikirim dari Jawa berhasil memadamkan pemberontakan tersebut. Keberhasilan pasukan Republik Indonesia dalam menumpas pemberontakan ini menjadi titik balik bagi Negara Indonesia Timur.

Pada 21 April 1950, Presiden NIT, Soekawati, mengumumkan bahwa negaranya akan bergabung dengan Republik Indonesia. Sebagai respons terhadap perkembangan ini, sebuah plebisit atau pemungutan suara diadakan di Ambon pada 23 April 1950. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas penduduk memilih untuk memisahkan diri, sehingga pada 25 April 1950, Republik Maluku Selatan (RMS) secara resmi diproklamasikan.

Proklamasi ini didasarkan pada ketakutan bahwa kebebasan orang Maluku akan dirampas di bawah pemerintahan Indonesia serta sebagai bentuk perlindungan diri. Orang Maluku telah lama menjadi bagian penting dari KNIL, tetapi setelah kemerdekaan Indonesia, mereka dianggap sebagai pengkhianat karena dianggap telah bekerja sama dengan penjajah Belanda.

Pemerintah Indonesia menolak mengakui RMS, yang akhirnya memicu konflik bersenjata dengan tentara Indonesia. Pada 4 November 1950, pasukan Indonesia berhasil merebut kembali ibu kota Maluku, Ambon. Perlawanan bersenjata berlanjut di hutan-hutan Pulau Seram. Orang Maluku berharap mendapat dukungan penuh dari Belanda dalam perjuangan mereka untuk merdeka. Pemimpin RMS, Chris Soumokil, menyatakan:

“Selain alasan kuat yang melatarbelakangi proklamasi, setiap orang Ambon yang berjiwa patriotik memiliki keyakinan dalam hati mereka bahwa pemerintah Belanda tidak akan meninggalkan sekutu mereka.”

Namun, pemerintah Belanda lebih memprioritaskan stabilitas kawasan dibandingkan mendukung perjuangan RMS secara aktif.

1.2. Pembentukan Door de Eeuwen Trouw sebagai Respons terhadap ‘Pembubaran Negara Federal’

Segera setelah pemindahan kedaulatan, muncul perhatian terhadap kelompok-kelompok minoritas yang terdampak oleh pergeseran kekuasaan ini. Salah satu orang yang memperjuangkan hak-hak minoritas adalah seorang ahli hukum bernama Herman Coenradi. Pada 17 November 1949, ia mengadakan pertemuan bertajuk “Malam untuk Minoritas” di Eindhoven. Acara ini mendapatkan respons yang sangat positif, sehingga pada 24 November 1949, ia bersama beberapa ahli hukum lainnya mendirikan Comité Actie Minderheden (Komite Aksi untuk Minoritas).

Komite ini mulai memasang iklan dengan bingkai hitam di berbagai surat kabar, yang menyerukan hak penentuan nasib sendiri bagi kelompok-kelompok minoritas di Indonesia. Namun, mereka menekankan bahwa perjuangan ini harus tetap memiliki “karakter yang murni Belanda.”

Empat hari setelah proklamasi RMS, yaitu pada 29 April 1950, Komite Aksi untuk Minoritas diubah menjadi sebuah organisasi resmi bernama Stichting Door de Eeuwen Trouw (DDET). Organisasi ini memiliki tujuan sebagai berikut:

“Membangkitkan perhatian di Belanda dan di tempat lain terhadap kepentingan rakyat Ambon, Timor, Minahasa, dan kelompok-kelompok lain di bekas Hindia Timur Belanda, serta mendorong perwujudan hak penentuan nasib sendiri bagi mereka.”

1.3. Kesimpulan Sementara

Literatur yang ada mengenai DDET sebagian besar membahas alasan mengapa para anggotanya mendukung perjuangan RMS. Banyak dari mereka menentang kebijakan Belanda di Hindia Belanda dan ingin membuktikan bahwa Belanda masih bisa “memulihkan kehormatan” dengan membantu orang Maluku memperoleh hak penentuan nasib sendiri.

Pemahaman mengenai alasan pembentukan DDET penting dalam penelitian ini untuk menganalisis strategi mereka dalam memperjuangkan RMS. Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan awal DDET bukanlah secara spesifik untuk mendukung proklamasi RMS, melainkan lebih luas: mendukung kelompok minoritas yang dianggap akan menderita di bawah pemerintahan Republik Indonesia yang bersifat kesatuan. Dengan kata lain, pembentukan DDET lebih merupakan reaksi terhadap kebijakan pemerintah Belanda dan transformasi Indonesia menjadi negara kesatuan, daripada sebagai respons langsung terhadap proklamasi RMS.