Anthony Reid (1939-2025) bukanlah nama asing dalam kajian sejarah Asia Tenggara. Sejarawan kelahiran Selandia Baru ini diakui secara luas sebagai salah satu cendekiawan terkemuka yang telah mengubah cara kita memahami masa lalu kawasan ini, khususnya periode “Kurun Niaga” atau “Age of Commerce” antara abad ke-15 hingga ke-17. Melalui penelitian mendalam dan karya-karyanya yang monumental, Reid berhasil menyoroti peran sentral Maluku—kepulauan rempah yang legendaris—dalam jalinan peradaban maritim dan perdagangan global. Meskipun Maluku mungkin tidak menjadi satu-satunya fokus utama dalam setiap bukunya, peran dan signifikansi kepulauan ini selalu menyelinap dan menjadi bagian integral dari argumen-argumen besarnya.

Prof. Anthony Reid, seorang sejarawan ternama yang tak hanya dihormati di dunia akademik internasional, tetapi juga dicintai di Indonesia karena dedikasinya mengungkap sejarah Asia Tenggara, khususnya Nusantara. Ciri khas pendekatannya adalah lintas disiplin, memadukan sejarah ekonomi, sosial, budaya, dan politik untuk menelusuri dinamika jangka panjang di kawasan Asia Tenggara. Ia sangat dikenal lewat karya monumentalnya Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680 dalam dua jilid, yang menempatkan kawasan ini sebagai pusat penting dalam jaringan global pra-modern.

Siapakah Anthony Reid?

Anthony John Stanhope Reid lahir pada 19 Juni 1939 di Selandia Baru. Ia merupakan seorang sejarawan dan akademisi yang mengkhususkan diri pada sejarah awal modern Asia Tenggara. Ia menempuh pendidikan di Victoria University of Wellington dan Cambridge University, serta Australian National University (ANU). Sebagian besar kariernya dihabiskan di ANU, di mana ia menjadi Profesor Sejarah Asia Tenggara. Anthony Reid meninggal pada 8 Juni 2025.

Anthony Reid lahir tak lama setelah Perang Dunia II, dalam dunia yang sedang mencari arah baru pasca-kolonialisme. Ia berasal dari Selandia Baru, tetapi kehidupannya menembus batas-batas negara. Ia tumbuh dengan kesadaran akan pentingnya memahami dunia dan ketidaksetaraan global. Itulah yang menggerakkannya menjadi akademisi dan peneliti sejarah dunia, khususnya Asia Tenggara.

Dari usia muda, Anthony Reid sudah tertarik pada hubungan internasional dan peran negara-negara berkembang dalam membentuk tatanan dunia pasca-kolonial. Ia belajar bahasa Melayu, lalu mendalami bahasa Indonesia sebagai bagian dari kecintaannya pada budaya dan sejarah kawasan ini.

Reid dikenal karena pendekatan interdisiplinernya yang menggabungkan sejarah, antropologi, dan studi ekonomi. Ia tidak hanya mengandalkan sumber-sumber Barat, tetapi juga secara ekstensif menggunakan arsip-arsip lokal, naskah-naskah kuno, dan tradisi lisan untuk membangun narasi yang lebih kaya dan berimbang tentang masa lalu Asia Tenggara. Dedikasinya terhadap pemahaman yang mendalam tentang masyarakat dan budaya lokal telah menjadikan karyanya sebagai rujukan utama bagi siapa pun yang mempelajari sejarah kawasan ini.

Perjalanan akademiknya membawanya mengajar di berbagai perguruan tinggi ternama: Universiti Malaya, Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Universitas Kristen Duta Wacana di Yogyakarta. Bahkan pada 1999, ia turut mendirikan program studi Asia Tenggara di Australian National University (ANU) yang berbasis di Canberra.

Di sana, ia berjuang agar studi Asia Tenggara dipelajari bukan hanya dari kacamata Barat, tetapi dikembalikan pada perspektif Asia itu sendiri. Ia terlibat dalam pelatihan dosen-dosen muda Indonesia agar mampu mengembangkan keilmuan di negeri sendiri, tanpa harus bergantung ke luar negeri.

Karya-karya Anthony Reid yang Relevan dengan Maluku

Meskipun Maluku mungkin tidak menjadi satu-satunya fokus utama dalam setiap bukunya, peran dan signifikansi kepulauan ini selalu menyelinap dan menjadi bagian integral dari argumen-argumen besarnya. Karya-karya utamanya yang secara langsung maupun tidak langsung banyak membahas Maluku antara lain:

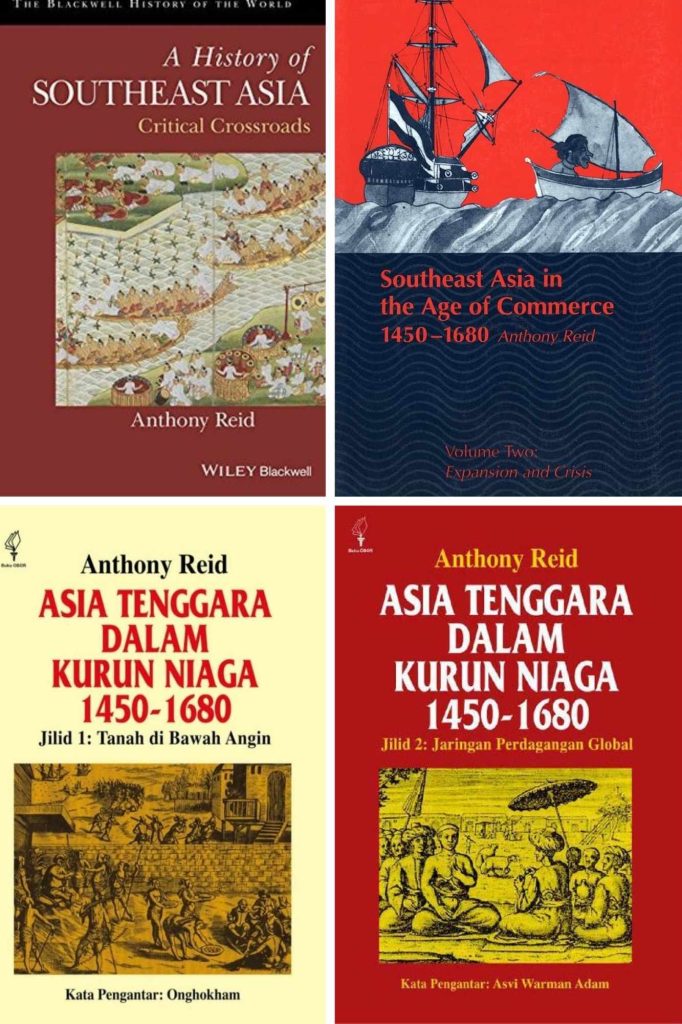

- “Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680” (2 volume: The Land Below the Winds & Expansion and Crisis). Dalam versi bahasa Indonesianya dicetak dengan judul Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 dalam dua jilid. Ini adalah mahakarya Reid yang paling terkenal dan sering menjadi acuan. Dalam dua volume ini, Reid secara ekstensif membahas bagaimana perdagangan rempah-rempah dari Maluku menjadi katalis bagi transformasi ekonomi, sosial, dan politik di seluruh Asia Tenggara. Ia menggambarkan Maluku sebagai ‘titik magnet’ yang menarik pedagang dari berbagai penjuru dunia, membentuk jaringan perdagangan yang kompleks dan memicu pertumbuhan kota-kota pelabuhan. Volume ini secara spesifik menyoroti bagaimana pencarian monopoli atas rempah-rempah Maluku memicu intervensi Eropa dan mengubah lanskap kekuasaan lokal.

- “Charting the Shape of Early Modern Southeast Asia”. Kumpulan esai ini lebih lanjut memperdalam beberapa tema dari “Age of Commerce”, termasuk peran sentral perdagangan dalam membentuk identitas regional dan interaksi antara kekuatan lokal dan asing. Pembahasan tentang jalur rempah dan pusat-pusat produksi seperti Maluku menjadi bagian tak terpisahkan dari analisisnya.

- “A History of Southeast Asia: An Atlas and Guide”. Meskipun lebih ringkas, buku ini menyajikan peta dan deskripsi yang sangat membantu dalam memahami geografi sejarah Asia Tenggara, termasuk lokasi-lokasi kunci di Maluku dan jalur perdagangan rempah.

- Artikel dan Makalah. Ia juga menulis sejumlah artikel tentang Maluku, seperti analisis tentang wabah cacar di kawasan ini dan peran pedagang Muslim dalam Islamisasi. Makalah-makalah ini sering diterbitkan dalam jurnal seperti Journal of Southeast Asian Studies.

Pandangan Anthony Reid tentang Maluku

Anthony Reid melihat Maluku lebih dari sekadar deretan pulau-pulau penghasil rempah. Baginya, Maluku adalah lensa untuk memahami dinamika yang lebih besar di Asia Tenggara selama Kurun Niaga. Berikut adalah beberapa pandangan utamanya:

- Jantung Perdagangan Rempah Global: Reid secara konsisten menempatkan Maluku sebagai pusat gravitasi perdagangan rempah global. Cengkeh, pala, dan fuli dari Maluku adalah komoditas super yang memicu eksplorasi, penaklukan, dan persaingan sengit antara kekuatan-kekuatan Eropa (Portugis, Spanyol, dan Belanda) yang berupaya memonopoli pasokan. Keterlibatan Maluku dalam perdagangan ini tidak hanya memperkaya beberapa penguasa lokal, tetapi juga menghubungkan kepulauan ini ke dalam jaringan ekonomi yang membentang dari Asia Timur hingga Eropa.

- Peradaban Maritim yang Kuat: Maluku, menurut Reid, adalah perwujudan nyata dari peradaban maritim yang canggih. Masyarakat Maluku, dengan keahlian navigasi dan pengetahuan tentang angin muson, adalah pelaut ulung yang mampu menjalin hubungan dagang dengan pulau-pulau tetangga dan bahkan lebih jauh lagi. Kehidupan mereka sangat terikat pada laut, menjadikannya jalur utama untuk perdagangan dan pertukaran budaya.

- Simpul Konektivitas dan Interkoneksi Regional: Reid menekankan bahwa Maluku tidak pernah terisolasi. Justru sebaliknya, ia adalah bagian vital dari jaringan interkoneksi yang dinamis di Asia Tenggara. Rempah-rempah dari Maluku diangkut melalui berbagai jalur, menghubungkannya dengan bandar-bandar besar di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, dan seterusnya. Jaringan ini memfasilitasi pertukaran tidak hanya barang, tetapi juga gagasan, teknologi, dan agama, seperti Islam yang menyebar luas di wilayah tersebut.

- Dampak Kolonialisme dan Monopoli Rempah: Reid secara kritis menganalisis bagaimana upaya monopoli rempah-rempah oleh kekuatan Eropa membawa kehancuran dan perubahan drastis bagi masyarakat Maluku. Ia menyoroti kekerasan yang dilakukan oleh VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) untuk menguasai jalur produksi dan perdagangan, yang menyebabkan depopulasi di beberapa pulau, perubahan struktur sosial, dan hilangnya otonomi politik lokal. Peristiwa-peristiwa seperti pembantaian di Banda menjadi contoh nyata brutalitas kolonialisme yang didorong oleh hasrat menguasai rempah Maluku.

- Penyebaran Penyakit sebagai Konsekuensi Mobilitas: Di luar aspek ekonomi dan politik, Reid juga menyoroti dimensi yang lebih gelap dari Kurun Niaga: penyebaran penyakit menular. Ia berpendapat bahwa intensitas perdagangan dan mobilitas manusia yang tinggi di jalur rempah Maluku turut membawa serta wabah penyakit seperti cacar. Wabah-wabah ini, yang seringkali mematikan ribuan penduduk, memiliki dampak demografi yang signifikan, melemahkan masyarakat lokal, dan secara tidak langsung membantu kekuatan kolonial dalam upaya mereka menguasai wilayah. Laporan tentang wabah cacar di Maluku pada abad ke-16 adalah bukti nyata dari sisi tak terduga globalisasi awal ini.

Peran Kerajaan Islam di Maluku

Salah satu aspek penting dalam pandangan Reid adalah peran kerajaan-kerajaan Islam di Maluku, seperti Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan, dalam membentuk dinamika politik, ekonomi, dan budaya. Reid menyoroti beberapa poin berikut:

- Islamisasi melalui Perdagangan Maritim. Reid menjelaskan bahwa Islam masuk ke Maluku pada awal abad ke-14 melalui pedagang dan mubaligh dari Jawa, khususnya Sunan Giri, yang memperkenalkan Islam kepada Raja Ternate, Zainal Abidin, pada 1486. Proses Islamisasi ini tidak terjadi melalui penaklukan militer, tetapi melalui perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Pedagang Muslim dari Jawa, Melayu, dan India memainkan peran kunci dalam menyebarkan Islam, yang kemudian diadopsi oleh elit kerajaan Maluku. Reid menyebut kerajaan-kerajaan ini sebagai pusat peradaban Islam, dengan masjid dan madrasah sebagai institusi utama.

- Kekuatan Politik dan Aliansi Regional. Kerajaan-kerajaan Islam di Maluku membentuk aliansi politik yang kuat, seperti Ulisiwa (dipimpin Tidore) dan Uli Lima (dipimpin Ternate), yang mencakup wilayah-wilayah di Maluku dan sekitarnya. Reid mencatat bahwa aliansi ini tidak hanya memperkuat posisi politik kerajaan, tetapi juga memungkinkan mereka mengendalikan perdagangan rempah-rempah. Ternate dan Tidore, misalnya, bersaing sekaligus bekerja sama dalam menghadapi ancaman eksternal, termasuk kedatangan Portugis dan Belanda.

- Perlawanan terhadap Kolonialisme. Reid menyoroti peran kerajaan-kerajaan Islam dalam melawan penjajahan Eropa. Sultan Baabullah dari Ternate (1570–1583), misalnya memimpin perlawanan sengit terhadap Portugis, memaksa mereka meninggalkan Maluku pada 1575. Reid menggambarkan Baabullah sebagai figur karismatik yang memanfaatkan kekuatan Islam untuk mempersatukan rakyat dan mempertahankan kedaulatan Ternate. Namun, kedatangan Belanda pada abad ke-17, yang menguasai Kepulauan melalui kekerasan ekstrem, melemahkan posisi kerajaan-kerajaan ini.

- Integrasi Budaya Islam dan Lokal. Reid menekankan bahwa Islam di Maluku tidak menghapus tradisi lokal, tetapi beradaptasi dengan budaya maritim dan adat istiadat setempat. Misalnya, upacara adat seperti pelantikan raja tetap dilakukan dengan elemen Islam, menciptakan sinkretisme budaya yang khas. Kerajaan-kerajaan ini juga menjadi pusat pembelajaran Islam, dengan ulama lokal dan Jawa memainkan peran penting dalam pendidikan agama.

- Kontribusi Ekonomi dan Diplomasi. Kerajaan-kerajaan Islam di Maluku, menurut Reid, tidak hanya mengelola perdagangan rempah-rempah, tetapi juga menjalin hubungan diplomatik dengan kekuatan regional seperti Kesultanan Aceh dan Mataram. Hubungan ini memperkuat posisi Maluku dalam jaringan politik Nusantara dan memungkinkan kerajaan-kerajaan ini untuk menjaga otonomi mereka di tengah tekanan kolonial.

Perspektif Reid tentang Cacar dan Sejarah Global

Reid mencatat bahwa cacar (smallpox) merupakan salah satu penyakit paling mematikan yang menyebar di Asia Tenggara melalui jaringan perdagangan maritim pada abad ke-15 hingga ke-17. Maluku, sebagai pusat perdagangan rempah-rempah yang menghubungkan pedagang dari Jawa, Melayu, Tiongkok, India, Arab, dan kemudian Eropa, menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap wabah ini. Dalam analisisnya, Reid menyoroti:

- Wabah 1558 di Maluku. Salah satu wabah cacar yang signifikan terjadi di Maluku pada tahun 1558, sebagaimana dicatat dalam sumber Portugis dan Spanyol. Wabah ini menyebabkan angka kematian yang tinggi di kalangan penduduk lokal, terutama karena kurangnya kekebalan alami terhadap virus cacar (variola).

- Jalur Penyebaran. Reid menjelaskan bahwa kapal-kapal dagang yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Maluku, seperti Ternate, Tidore, dan Ambon, menjadi vektor utama penyebaran cacar. Pedagang, pelaut, dan penumpang kapal membawa patogen dari wilayah lain, seperti Jawa atau India, ke Maluku. Pelabuhan-pelabuhan ini, yang ramai dikunjungi, menciptakan kondisi ideal untuk penularan penyakit melalui kontak langsung atau droplet.

Reid menempatkan wabah cacar di Maluku dalam konteks sejarah global, membandingkannya dengan pandemi seperti “Black Death” di Eropa atau kehancuran demografik di Amerika akibat penyakit Eropa. Dalam pandangannya:

- Perbandingan dengan Amerika. Berbeda dengan penduduk asli Amerika, yang mengalami kehancuran demografis akibat cacar setelah kedatangan Eropa, masyarakat Asia Tenggara, termasuk Maluku, memiliki pengalaman lebih lama dengan perdagangan global dan penyakit. Hal ini membuat dampak cacar di Maluku tidak se katastrofis seperti di Amerika, meskipun tetap signifikan.

- Peran Eropa. Reid mencatat bahwa kedatangan Eropa, khususnya Portugis dan Belanda, memperparah penyebaran cacar di Maluku. Kapal-kapal Eropa, yang sering dalam kondisi tidak higienis, menjadi vektor utama. Selain itu, kolonialisme Eropa melemahkan ketahanan masyarakat lokal melalui eksploitasi ekonomi dan konflik, membuat mereka lebih rentan terhadap wabah.

- Keterbatasan Dokumentasi. Reid mengakui bahwa analisis tentang wabah cacar di Maluku terhambat oleh keterbatasan sumber lokal. Sebagian besar catatan berasal dari laporan Eropa, yang mungkin melebih-lebihkan atau salah mengidentifikasi penyakit. Namun, Reid menggunakan pendekatan komparatif untuk merekonstruksi dampaknya, dengan mempertimbangkan pola demografi dan sosial Asia Tenggara.

Anthony Reid memandang wabah cacar di Maluku sebagai cerminan dari interkoneksi maritim Asia Tenggara dalam “Kurun Niaga” (1450–1680). Wabah seperti yang terjadi pada 1558 menunjukkan bagaimana perdagangan rempah-rempah, yang menjadikan Maluku pusat ekonomi global, juga membawa risiko kesehatan yang serius. Reid menyoroti faktor penyebaran seperti pelabuhan ramai, mobilitas manusia, dan kurangnya kekebalan, serta dampak wabah terhadap ekonomi, sosial, dan politik. Namun, ia juga mengidentifikasi faktor pembatas seperti iklim tropis dan pola permukiman yang tersebar, yang membedakan Maluku dari wilayah lain. Analisis Reid tentang cacar tidak hanya memperkaya pemahaman tentang sejarah kesehatan Maluku, tetapi juga menegaskan bahwa kemajuan perdagangan dan globalisasi selalu disertai dengan konsekuensi yang kompleks, termasuk penyebaran penyakit.

Kesimpulan

Dalam salah satu wawancaranya, ia mengungkapkan kecintaannya pada Indonesia. “Saya orang luar yang jatuh cinta pada Indonesia,” katanya dengan tulus. Ia menganggap Indonesia sebagai negara yang penting namun belum mendapat perhatian yang layak dalam literatur sejarah dunia.

Pandangan Anthony Reid tentang Maluku adalah gambaran yang kompleks tentang sebuah kepulauan yang, meskipun kecil, memiliki dampak global yang luar biasa. Ia adalah pionir dalam menunjukkan bagaimana Maluku bukan hanya sekadar sumber daya alam, tetapi juga pusat peradaban maritim, simpul interkoneksi regional, dan sebuah wilayah yang mengalami transformasi radikal akibat gelombang perdagangan dan kolonialisme pada periode awal modern. Melalui lensa Maluku, Reid berhasil mengungkap narasi yang lebih kaya dan nuansatif tentang sejarah Asia Tenggara yang terhubung erat dengan dunia yang lebih luas.

Selamat jalan Prof. Anthony Reid.