Di sebuah dunia dimana alat-alat kekuasaan kerap digunakan sebagai senjata untuk menindas, terdapat juga kisah-kisah yang membalikkan keadaan tersebut. Pada tahun 1817 di Kepulauan Maluku, terjadi sebuah peristiwa yang tidak diduga, dimana kekuatan yang seharusnya memperkuat kekuasaan kolonial Belanda justru digunakan oleh masyarakat lokal sebagai alat melawan penindasan.

Kisah ini bukan sekadar soal pemberontakan bersenjata atau kekerasan, melainkan juga menampilkan kejeniusan, keimanan yang kokoh, serta ketahanan mental dari masyarakat Maluku dalam menghadapi kekuatan imperial yang besar. Mereka mampu mengubah alat-alat kekuasaan yang direkayasa oleh kolonial menjadi sarana untuk mempertahankan identitas, hak, dan martabat mereka sendiri. Dengan memahami dinamika ini, kita belajar bahwa perlawanan tidak selalu harus dilakukan secara frontal; seringkali, kecerdikan dan pemanfaatan strategi yang tepat mampu menghasilkan perubahan yang signifikan dan tahan lama, bahkan di tengah kekuasaan yang tampaknya tak tertandingi.

Panggung Sejarah: Maluku di Bawah Bayang-Bayang Kolonial

Maluku, yang dikenal sebagai “Kepulauan Rempah,” telah lama menjadi pusat perdagangan global berkat cengkeh, pala, dan fuli. Sejak abad ketujuh belas, Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) mendominasi wilayah ini dengan monopoli rempah-rempah yang ditegakkan melalui kekerasan dan kerja sama dengan bupati lokal serta sultan Ternate. VOC tidak hanya mengendalikan perdagangan, tetapi juga memperkenalkan Calvinisme untuk memperkuat loyalitas penduduk terhadap kekuasaannya. Namun, pada awal abad kesembilan belas, kekuatan VOC runtuh, digantikan oleh pemerintah kolonial Belanda yang berjanji membawa pemerintahan yang lebih adil setelah masa pendudukan Inggris (1796–1803 dan 1810–1817).

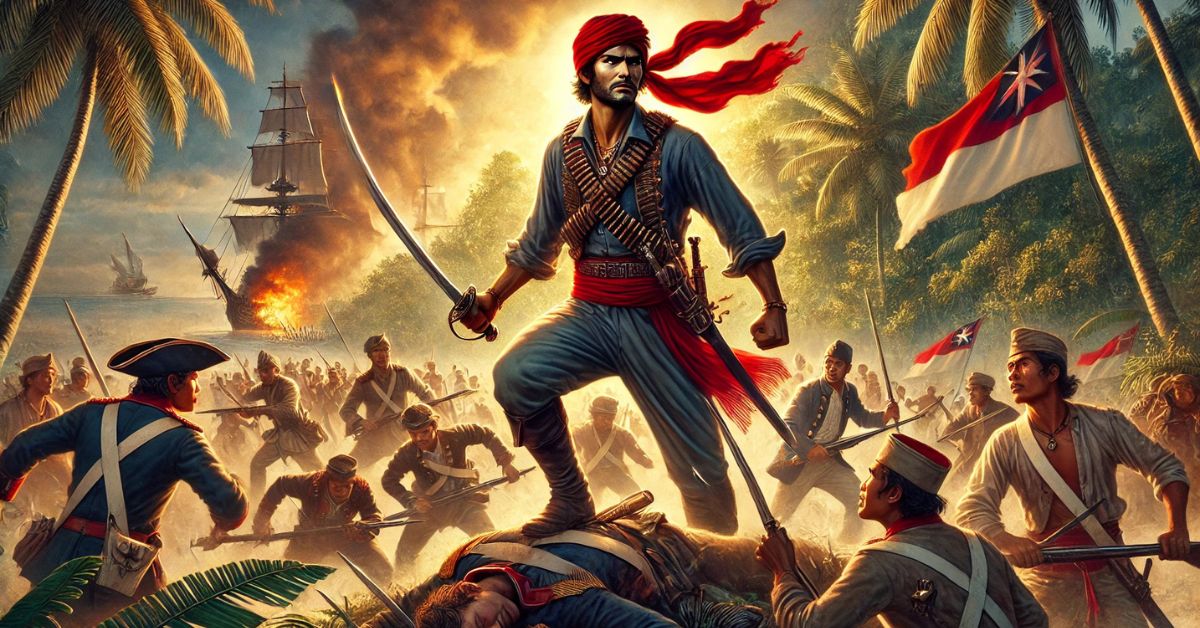

Kembalinya Belanda pada tahun 1817 disambut dengan skeptisisme oleh masyarakat Maluku. Janji tentang pemerintahan yang “lembut dan adil” terasa hampa, terutama ketika rumor tentang kembalinya monopoli rempah-rempah dan wajib militer menyebar. Di tengah ketidakpuasan ini, muncul sosok Thomas Matulessy, atau yang lebih dikenal sebagai Kapitan Pattimura, seorang Kristen taat yang memimpin pemberontakan di Saparua pada Mei 1817. Namun, perlawanan ini bukan sekadar ledakan kemarahan; ini adalah cerminan dari efek berulang, di mana alat-alat kolonial—agama, instruksi birokrasi, dan perjanjian—berbalik melawan penciptanya.

Efek Berulang Pertama: Pemberontakan Berbalut Iman

Pattimura dan pengikutnya menggunakan Calvinisme, agama yang diperkenalkan oleh VOC, sebagai senjata ideologis melawan Belanda. Dalam petisi berisi 14 poin yang disampaikan pada 29 Mei 1817, mereka menuduh Belanda berencana memecat guru sekolah Kristen dan menghancurkan agama mereka. Guru-guru sekolah ini, sebagian besar orang Ambon, telah menjadi tulang punggung pendidikan Kristen selama masa kekacauan revolusi dan pendudukan Inggris. Mereka memandang rencana Belanda sebagai pengkhianatan terhadap warisan Kristen yang dibawa oleh nenek moyang mereka.

Lebih jauh lagi, pemberontakan ini dirangkai dengan narasi keadilan yang bersumber dari Alkitab. Seorang guru sekolah tua di Saparua, seperti dicatat oleh pejabat kolonial Maurits Ver Huell, mengutip ayat-ayat Kitab Suci untuk membenarkan perjuangan mereka. Di sebuah gereja, ditemukan Alkitab yang terbuka pada Mazmur 17, yang berbicara tentang keadilan dan perlindungan dari musuh yang congkak. Bahkan, Pattimura mengadakan kebaktian Perjamuan Kudus tanpa pendeta Belanda—sebuah tindakan simbolis yang menegaskan kemerdekaan agama mereka. Dengan demikian, agama yang dimaksudkan untuk menciptakan subjek yang setia justru menjadi katalis pemberontakan yang menyatukan orang Ambon.

Efek Berulang Kedua: Birokrasi sebagai Perisai

Pemberontakan Pattimura akhirnya dipadamkan pada November 1817 dengan bantuan 1.500 pasukan dari sultan Ternate dan Tidore. Pattimura dieksekusi, tetapi perlawanan tidak berhenti. Bentuk kedua dari efek berulang muncul melalui cara bupati Ambon memanfaatkan instruksi birokrasi untuk menegosiasikan posisi mereka. Pada tahun 1818, Gubernur H. M. de Kock menerbitkan kembali instruksi tahun 1771 yang mengatur tugas bupati, dengan tujuan memperkuat kendali kolonial setelah pemberontakan. Instruksi ini mencakup 45 artikel, mulai dari larangan pemerasan hingga kewajiban melaporkan penyakit seperti kusta.

Namun, bupati Ambon tidak sekadar menerima instruksi ini. Mereka menggunakannya sebagai alat untuk membatasi tuntutan Belanda. Dalam sebuah pertemuan di Haruku, bupati menolak menyediakan tiga perahu untuk ekspedisi hongi, menawarkan kapur sebagai gantinya, dan berhasil menunda waktu pengiriman. Mereka juga menolak permintaan tenaga kerja paksa dengan merujuk pada instruksi lama yang tidak mewajibkannya. Seorang pejabat Belanda bahkan mencatat bahwa bupati begitu paham dengan instruksi sehingga mereka bisa mengutip artikel tertentu untuk membela hak mereka. Dengan cara ini, birokrasi kolonial yang dimaksudkan untuk mengikat justru memberi ruang bagi bupati untuk melawan secara halus.

Efek Berulang Ketiga: Perjanjian sebagai Pedang

Sementara bupati Ambon melawan melalui birokrasi, sultan Ternate menggunakan perjanjian kolonial untuk memperkuat otoritasnya. Pada tahun 1817, sultan Ternate dan Tidore menandatangani kontrak dengan Belanda untuk membantu memadamkan pemberontakan Pattimura. Kontrak ini mengakui kedaulatan Belanda, tetapi juga menetapkan kewajiban timbal balik: Belanda harus melindungi sultan dari ancaman internal dan eksternal. Sultan Ternate dengan cerdik memanfaatkan klausul ini untuk menumpas pemberontakan di wilayah kekuasaannya.

Pada tahun 1826, pasukan gabungan Belanda-Ternate menumpas pemberontakan di Tobungku, Sulawesi Utara, memperkuat pengaruh sultan dengan menempatkan seorang utusan permanen di sana. Pada tahun 1849, ketika penduduk Makian memprotes pajak kayu, sultan meminta bantuan Belanda, yang mengirim kapal perang dan 450 tentara Ternatan untuk memadamkan pemberontakan. Dengan memanfaatkan kontrak 1817, sultan tidak hanya menumpas pemberontakan, tetapi juga meningkatkan otoritasnya di wilayah yang sebelumnya sulit dikendalikan, sekaligus memperkuat posisinya dalam negosiasi dengan Belanda.

Makna Efek Berulang: Agensi dalam Bayang-Bayang Kolonial

Kisah Maluku pada tahun 1817 mengungkapkan bagaimana masyarakat lokal—dari Pattimura yang berjuang dengan iman, bupati yang bernegosiasi dengan birokrasi, hingga sultan Ternate yang memanfaatkan perjanjian—mampu membalikkan alat-alat kolonial untuk kepentingan mereka sendiri. Efek berulang bukan sekadar strategi perlawanan, tetapi juga cerminan dari agensi lokal yang muncul di tengah tekanan imperial. Mereka menunjukkan bahwa, bahkan dalam situasi yang tampak tanpa harapan, masyarakat Maluku mampu menemukan celah untuk menegaskan identitas, keadilan, dan kekuatan mereka.

Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan tidak pernah sepenuhnya mutlak. Di balik setiap aturan, perjanjian, atau doktrin, ada peluang untuk perubahan. Maluku 1817 adalah bukti hidup bahwa perlawanan bisa lahir dari sumber yang tak terduga, mengubah alat penindasan menjadi sarana pembebasan.

Sumber: Philip Post . “Revolution and Resistance: An Exploration of the Looping Effect in the Moluccas in 1817.” (2024)