Pendahuluan

Ketidakjelasan dan kurangnya kepastian hukum merupakan salah satu keberatan utama terhadap sistem hukum tradisional di wilayah bekas koloni. Sistem tersebut dipandang sebagai sumber konflik yang menghambat pembangunan, sedangkan sistem hukum Barat dianggap menjamin kepastian hukum yang tinggi dan cocok bagi masyarakat modern. Pendapat ini sering dijadikan dasar untuk menekan hukum tradisional dan memperkenalkan unsur-unsur Barat, dengan dua langkah umum: pengenalan dokumen tertulis (wasiat, akta jual beli, dll.) dan sistem pendaftaran tanah melalui kadaster. Dengan demikian, banyak konflik diharapkan berakhir.

Kami ingin menguji kebenaran gagasan ini melalui contoh dari desa Hila di pantai utara Ambon, untuk menunjukkan bahwa mentransfer elemen-elemen yang meningkatkan kepastian hukum dari satu sistem ke sistem lain dapat menimbulkan masalah interferensi.

Penelitian kami dilaksanakan di Hila selama delapan bulan pada 1985 dan tiga bulan pada 1986. Fokusnya adalah hukum dan jaminan sosial. Meskipun tanah cukup untuk penduduk Ambon dan kelangkaan tanah bukan masalah eksistensial, kami menemukan rangkaian sengketa tanah dan tanaman yang perlu diteliti. Selain itu, penelitian di Hila membongkar sejarah Hila dan Semenanjung Hitu. Hila memiliki gereja dan benteng tertua di Ambon; banyak penduduknya masih mengaitkan kami dengan sejarah. Seiring waktu jelas bahwa banyak sumber lama tidak hanya bernilai historis tetapi juga relevan saat ini, seperti berbagai putusan, akta jual beli, wasiat, surat pengangkatan raja dan pejabat, registri kelahiran, pernikahan, serta dati. Dokumen tertua kami temukan berasal dari abad ke-17. Beberapa di antaranya berkaitan dengan Hasan Suleiman, tokoh sentral dalam sejarah Hila yang tetap berperan dalam banyak sengketa.

Sejarah Hasan Suleiman

Sebelum abad ke-17, sebuah aliansi politik berkembang di pantai utara pulau Ambon, menjadi kekuatan terpenting di Maluku setelah Ternate. Aliansi ini menentang klaim kekuasaan VOC yang kian kuat pada paruh pertama abad ke-17. Perlawanan dipimpin Kakiali, Kapitan Hitu, yang akhirnya dapat dipatahkan melalui pengkhianatan dalam pertempuran di gunung Wawane dekat Hila pada 1643. Sebagian besar klan Lating-Nustapi dari Hila, bagaimanapun, telah menepikan diri ke arah rekonsiliasi dengan VOC. Asauken, yang menyandang gelar Orangkaya Boelang, memihak pada kepentingan dirinya dan penduduk Hila melalui negosiasi damai. VOC mencemaskan bahwa klan ini bisa melahirkan pemimpin politik, spiritual, dan ekonomi yang menonjol, sehingga mereka dibatasi dalam pengembangan kekuasaan (Knaap 1985:43). Hasan Suleiman adalah putra Entje Tai, putra angkat Asauken. Ia hidup pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18; seperti kakeknya, ia menjadi orangkaya atau raja Hila selama bertahun-tahun. Ia dikenal luas hingga sekarang; ketika Baron Van Hoevell datang ke Hila lebih dari 150 tahun setelah kematiannya, ia terkesan oleh rasa hormat terhadap keramat Hasan Suleiman dan kekuatan magis yang dikaitkan dengannya (Van Hoevell 1875:98).

Setelah perlawanan awal, ia bekerja sama dengan pemerintahan VOC, namun dengan kemandirian yang cukup besar. Laporan tahun 1707 yang ditulisnya setelah berdiskusi dengan pemerintahan di Batavia, membahas urusan politik dan perdagangan, terdengar lebih seperti nasihat bijak dari seorang paman kepada keponakannya yang agak bodoh mengenai cara menangani cengkeh dan dasar sistem gelar daripada permohonan kebaikan Kompeni.

Selama menjabat sebagai orangkaya, Hasan Suleiman berupaya menertibkan urusan politik. Belum jelas sejauh mana jabatan orangkaya bersifat turun-temurun. Hasan Suleiman maupun orangkaya Hitumeseng tampak mengalami masalah dengan gelar mereka (Knaap 1985:43). Karena Entje Tai hanyalah putra angkat Asauken, tidak otomatis Hasan Suleiman menjadi orangkaya. Setelah lama ragu, VOC mengizinkannya menyandang gelar Orangkaya Boelang pada 1701, tetapi gelar itu tetap menjadi sumber perselisihan. Dalam negosiasi, ia menjelaskan kepada Kompeni bahwa ia memperoleh nama Orangkaya Boelang dari kakeknya, namun menegaskan bahwa itu adalah nama, bukan gelar, dan ia hanya meminta izin bagi anggota keluarga yang menggantikannya untuk menyandang nama itu, karena ia sendiri tidak memiliki putra.

Permintaan lain dalam laporan yang sama, dari orangkaya Hitumeseng, berupa hak setiap anggota keluarganya menyebut dirinya dengan nama ayahnya, Aly, menunjukkan kagum halus untuk menjadikan jabatan turun-temurun. Di Hila, masalah ini berlanjut beberapa dekade; pada 1747, pemberhentian penggunaan gelar Raja Boelang secara definitif dilarang. Pemerintahan menganggap bahwa gelar itu memicu terlalu banyak pertengkaran (Knaap 1985). Namun demikian, hingga hari ini gelar Raja Boelang tetap memainkan peran penting dalam konflik terkait jabatan raja dan hak-hak tanah. Jabatan raja sekarang tidak lagi sepenting dulu, meskipun emosinya tetap bisa membara.

Tanah dan Hak-Haknya

Tanah dan hak atasnya sangat vital dan berpotensi menjadi sumber konflik di masa depan, didorong oleh tekanan penduduk yang meningkat dan munculnya pasar tanah di Ambon, di mana pedagang, pegawai negeri, dan kaum terhormat mulai berminat. Harga cengkeh melonjak, menjadikan kebun cengkeh sebagai investasi yang menjanjikan.

Hasan Suleiman meramalkan perselisihan mengenai tanah dan kepemimpinan serta berupaya menata hal itu. Sepanjang hidupnya ia membeli tanah dari desa-desa tetangga, membuat akta tertulis yang disahkan pemerintah, dan melalui wasiat berusaha mencegah sengketa waris.

Di tengah kemewahan politik, perdagangan, dan pertanian, ia khawatir tidak memiliki cukup anak. Bersama istri resminya Mahu, ia hanya memiliki satu putri, tanpa putra, dan satu-satunya putra dengan selir meninggal muda. Untuk menegakkan suksesi dan kelanjutan garis keturunan serta posisinya sebagai kepala raja, ia menyusun empat wasiat dan dua kodisil dalam kurun 1683–1706 (Kodisil/codicil adalah dokumen hukum yang berfungsi sebagai tambahan atau pengubah surat wasiat yang sudah ada, bukan pengganti seluruh surat wasiat tersebut). Dari dua wasiat tengah dan dua kodisil, isinya dapat kami ketahui lewat versi asli di Hila maupun salinannya. Wasiat pertama hanya diketahui ada karena disebutkan dalam wasiat 1700, sedangkan putusan 1806 menunjukkan bahwa pada 1706 wasiat terakhir masih dibuat, secara substansial sejalan dengan wasiat 1704. Kodisil membahas pembebasan atau pencabutan janji pembebasan budak serta pewarisan benda berharga.

Suksesi Hasan Suleiman adalah masalah serius yang memerlukan perhatian. Selama hidup putranya Mafi, ia menunjuk dirinya sendiri sebagai ahli waris bersama ibunya dan Intje Tai, saudara Intje Tai. Hasan tampaknya meragukan saudaranya, ayah Intje Tai, yang berpotensi menjadi wali putra Hasan namun mengelola harta. Putri Hasan hanya mendapat legat benda emas dengan catatan bahwa ia tidak berhak atas porsi sah karena ayahnya banyak memberi hadiah kepada suaminya untuk membebaskan utang. Ia tampak menolak menantunya sebagai ahli waris. Hal ini umum terjadi karena hukum waris Islam di Ambon bersifat bilateral, kecuali untuk tanah dati yang diwariskan melalui garis ayah.

Antara 1700 dan 1704, putra Mafi dan saudara Hasan Suleiman kemungkinan meninggal. Hasan kemudian mengadopsi keponakannya, Jusuf Abdul Rahman, yang pada 1704 ditetapkan sebagai ahli waris bersama istri Hasan dengan syarat Jusuf tinggal di Hila. Intje Tai mundur ke belakang: baginya hanya tersisa suksesi dalam dati, dengan Jusuf Abdul Rahman sebagai pengganti Hasan Suleiman sebagai orangtua Hila. Mereka akan mengelola tanah-tanah yang dimaksudkan sebagai imbalan atas pelayanan istana dan herendiensten bersama-sama.

Dalam wasiat 1700 sudah diatur khusus untuk tanah dati dan layanan: tiga kerabat, mungkin mantan budak yang diangkat ke klan, ditunjuk sebagai pengganti dalam dati. Tuannya akan memperoleh tanah dati dan budak jika bersedia melakoni herendiensten; jika tidak, ahli waris yang harus melakukannya. Saat itu tidak semua anggota dati yang menjalankan herendiensten, melainkan satu orang yang bertanggung jawab, diberi tanah dan budak untuk tugas itu. Dari wasiat jelas bahwa suksesi harta pribadi dan posisi kepala dati bisa dipisahkan, meski diduga mereka yang ditargetkan Hasan Suleiman untuk layanan dati tidak tertarik, sehingga ia menata pengaturan lain pada 1704.

Wasiyat Hasan Suleiman yang kedua (1704) menunjukkan pluralisme hukum yang indah. Bentuknya adalah Belanda dan dibuat di hadapan pemerintahan, tetapi dilakukan larut malam, saat adat mengizinkan tindakan penting (Wessels 1986:49). Isinya menggabungkan hukum adat dan Islam, meski pengklaiman bahwa isinya “sesuai dengan hukum Moor” tidak sejalan dengan larangan adopsi dan pengaturan waris bagi ahli waris sah dalam Islam (Juynboll 1925:261). Orang Ambon saat itu, seperti sekarang, cenderung pragmatis terhadap institusi seperti adopsi dan menganggapnya diizinkan menurut hukum Islam.

Tak hanya Hasan Suleiman yang dinilai memiliki kepribadian kuat; istrinya Mahu juga kemungkinan besar demikian. Ia menjadi wali atas putra dan keponakannya serta mengelola harta keponakannya, sementara ayah keponakannya berperan sebagai bawahan. Mahu mengelola urusan setelah kematian suaminya, dan pada 1726 ia membuat wasiat sendiri yang menunjuk dua putra angkat Jusuf Abdul Rahman sebagai ahli warisnya.

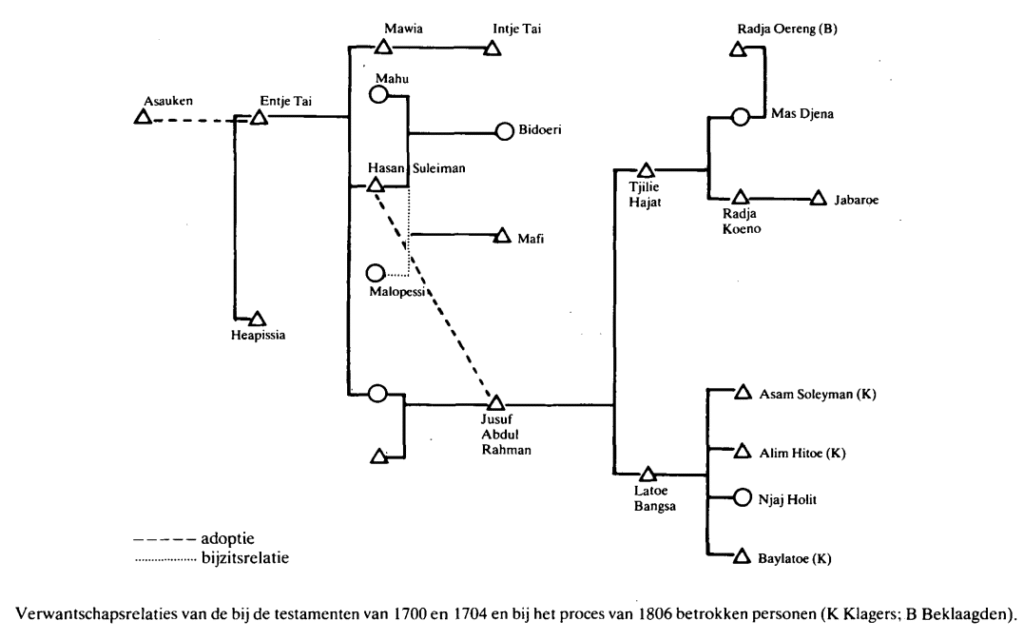

Diagram Kekerabatan

Berikut adalah diagram kekerabatan dari orang-orang yang terlibat dalam surat wasiat tahun 1700 dan 1704 serta proses tahun 1806.

Warisan dan Sengketa

Kami tidak menceritakan sejarah ini semata-mata karena alasan historis. Ceritanya sendiri cukup menarik dan penuh liku. Salah satu hal yang membuat kisah ini penting adalah fakta bahwa surat wasiat Barat maupun dokumen tertulis lain yang ditinggalkan Hasan Suleiman, istrinya Mahu, dan anak angkatnya Jusuf Abdul Rahman, tetap berperan hingga kini. Mereka bahkan menjadi sumber sengketa warisan yang berkelanjutan: sejak kematian Hasan Suleiman dan Mahu, muncul berbagai klaim, bantahan, dan perdebatan tentang hubungan kekerabatan serta hak atas tanah yang terkait. Generasi demi generasi, Hasan Suleiman dan Jusuf Abdul Rahman tetap menjadi acuan bagi klan Lating-Nustapi, yang kini telah melahirkan sekitar 200 orang dalam sembilan generasi, belum termasuk seluruh keturunan perempuan Lating-Nustapi.

Pertanyaan inti yang terus muncul adalah: apakah kedua belah pihak benar-benar keturunan langsung Hasan Suleiman? Atau apakah sebidang tanah tertentu sudah menjadi milik pihak tertentu karena kepemilikan turun-temurun, atau karena diperoleh secara mandiri oleh anggota keluarga lain, sehingga haknya hanyalah bagian dari keturunan tersebut saja? Banyak sengketa tidak lahir karena ketiadaan dokumen tertulis, melainkan justru karena adanya dokumen yang ada. Ketika tidak ada catatan yang lengkap, orang sering kehilangan jejak bagaimana hubungan kekerabatan persisnya, sehingga proses hukum menjadi sulit. Namun ternyata adanya dokumen—bahkan dugaan keberadaan dokumen saja—sudah cukup untuk memulai pertanyaan tentang keabsahan kepemilikan sebuah tanah.

Kami akan mengilustrasikan kenyataan ini dengan beberapa contoh konkret dan membahas masalah-masalah bukti hukum yang sering muncul.

Proses besar pertama mengenai warisan Hasan Suleiman terjadi pada 1806, antara cucu-cucu dari anak Hasan, Yusuf Abdul Rahman. Anak Yusuf, Latoe Bangsa, meninggal dalam usia muda, setelah nenek Mahu meninggal tetapi sebelum ayahnya. Ketika Jusuf Abdul Rahman wafat, putranya, Tjilie Hajat, menggantikan almarhum dan mengelola seluruh warisan. Barulah selepas kematian Tjilie Hajat, ketika anak-anak Latoe Bangsa sudah dewasa, mereka menuntut bagian mereka atas harta yang kini berada di bawah pengelolaan menantunya, yang merupakan orang kaya dari desa tetangga, Oereng.

Di Pengadilan Tanah, wasiat Hasan Suleiman yang terakhir (1706) dan wasiat Mahu (1726) menjadi penentu pembagian—hasilnya menunjukkan bagian untuk anak-anak Latoe Bangsa di satu sisi, dan untuk putri serta cucu Tjilie Hajat di sisi lain. Dua orang kaya dari desa tetangga ditugaskan mengawasi agar pembagian harta dilaksanakan sesuai putusan pengadilan, dengan pihak tergugat adalah menantu Tjilie Hajat. Apakah deskripsi harta benda yang dibagi benar-benar ada seperti yang diperintahkan pengadilan, kita tidak tahu. Bisa jadi dokumen-dokumen tersebut masih menjadi bagian dari harta karun di peti milik salah satu keturunan Latoe Bangsa atau cicit raja terakhir klan Lating-Nustapi.

Hampir satu abad kemudian, pada 1900, muncul perselisihan lain mengenai siapa yang berhak memutuskan perubahan rumah suku dan kepemimpinan klan Lating-Nustapi. Sekali lagi, putusannya merujuk pada garis keturunan Hasan Suleiman dan Jusuf Abdul Rahman.

Sengketa lain muncul di antara para keturunan salah satu cucu Jusuf Abdul Rahman, sebuah cabang yang telah punah dalam garis laki-laki. Putusan sengketa itu kemudian hidup dalam kisahnya sendiri. Tetangga kami, yang merupakan cucu dari pihak yang kalah, mengklaim bahwa di dalamnya tertulis bahwa neneknya menang, dan klaim itu kemudian dijadikan dasar kepemilikan atas sebidang tanah yang bahkan tidak disebutkan dalam putusan itu.

Kekuatan Bukti Dokumen

Dengan itu, kita mencapai inti kekuatan bukti dokumen. Jika orang ini satu-satunya yang berperilaku demikian terhadap putusan, tidak ada masalah. Ada banyak orang yang bodoh dan tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Namun, ada juga hal lain yang perlu dibahas lebih lanjut. Berkali-kali kami terkejut karena orang mengandalkan bahan tertulis—entah dimiliki atau tidak—untuk membuktikan hak atas sebidang tanah atau hak lain, yang setelah diperiksa ternyata dokumen itu tidak ada atau isinya berbeda sama sekali dari klaimnya. Kami akan memberikan beberapa contoh lagi.

Tahun 1824, salah satu keturunan Hasan Suleiman ingin menjadi orang kaya Hila. Ia mengandalkan laporan negosiasi di Batavia yang kami sebut di awal. Seharusnya tertulis bahwa jabatan orang kaya turun-temurun, alasan mengapa ia juga berhak. Ia mengajukan permohonan ke pemerintahan dengan merujuk laporan itu. Ternyata laporan itu tidak menyebut turun-temurun jabatan tersebut. Satu-satunya yang ada adalah bahwa nama—dan secara eksplisit bukan gelar—Raja Boelang boleh disandang oleh keturunan Hasan Suleiman. Pria itu tetap menjadi orang kaya.

Selama penelitian kami pada 1985, posisi kepala desa lagi kosong. Lalu laporan 1707 dengan permohonan 1824 dikeluarkan untuk menunjukkan bahwa hanya klan Lating-Nustapi yang berhak atas jabatan raja.

Yang lain mengandalkan, sebagai bukti kepemilikan hutan sagu yang luas, pada putusan yang seharusnya ada di peti di rumahnya. Setelah ditanya lebih lanjut, ternyata ia belum pernah melihat putusan itu dan tidak berani membuka peti untuk memastikan isinya. Itu juga bukan hal yang berdiri sendiri. Kami bertemu banyak orang yang mengandalkan dokumen yang kemudian ternyata tidak dimiliki atau bahkan tidak ada sama sekali. Dokumen tertulis, seperti surat wasiat, akta jual-beli, putusan, dan register, dipandang dengan hormat dan memiliki makna hampir magis. Pria yang tidak berani membuka peti bukan karena takut kecewa menemukan kenyataan, melainkan takut murka leluhur atau roh yang akan menimpanya; karenanya ia lebih suka peti tetap tertutup.

Tetangga kami, yang sangat yakin mengandalkan putusan neneknya, memberi tahu kami bahwa ia memiliki putusan sengketa lain tentang tanah tempat ia menanam kebun. Setelah kami desak untuk melihatnya, ternyata ia tidak memilikinya. Ia telah memberikannya kepada sepupunya yang memimpin proses lain di mana ia juga terlibat. Ia menganggap putusan itu aman di tangan sepupu, dan ia sendiri terlalu takut memilikinya di rumah. Ketakutan itu bukan hanya karena tekanan realistis untuk menyerahkannya, tetapi juga karena adanya tekanan magis yang ia hindari. Jadi, lebih baik sepupu yang menyimpan dokumen itu. Namun, keputusan itu malah tidak bijaksana, karena sepupu tiba-tiba bersikap sangat mandiri dan kemudian enggan bekerja sama dalam sengketa, berharap memenangkan proses sendirian dan memperoleh putusan baru atas namanya saja. Upaya mendapatkan putusan lama darinya—meskipun hanya fotokopi—berakhir gagal. Tetangga kami tiga kali pergi ke Ambon, tempat sepupunya tinggal, untuk mencoba mendapatkan putusan itu. Setiap kali ditolak: sekali sepupu tidak ada, berikutnya sepupu mengaku putusan itu ada pada orang lain.

Sementara itu, keturunan Hasan Suleiman yang lain turut berjuang untuk memiliki putusan itu. Seorang pria yang juga berperan sebagai pembantu hukum buatan sendiri, pokrol bambu, telah memenangkan beberapa perkara—juga terkait tanah Lating-Nustapi—dengan sukses. Ia menyadari sepenuhnya pentingnya dokumen tertulis dan mengumpulkan hampir segala yang bisa ia dapatkan. Ia banyak membantu kami dengan informasi menarik dan berharap melalui kami memperoleh lebih banyak dokumen. Ia mendukung tetangga kami dalam upaya mendapatkan putusan dari sepupunya, namun kekuatan persuasinya gagal karena ketidaksediaan dan alasan sepupu yang memegang putusan tersebut.

Dokumen Tertulis dan Magisnya

Dokumen tertulis—terutama putusan, wasiat, dan akta jual beli—dianggap penting, namun sering hidupnya agak abstrak. Banyak orang membicarakannya, tapi lokasi persisnya sering tidak jelas, begitu juga isi pastinya. Dokumen-dokumen ini kerap terkait dengan kekuatan magis, sehingga menjadi sumber manipulasi dan penipuan. Batas antara keyakinan, magis, dan manipulasi kasar sering kabur dan bisa bergeser. Fenomena seperti ini bukan hal baru; kami terkesan dengan kekuatan dokumen tertulis, sekaligus terkejut karena tidak biasanya mengaitkan dokumen hukum dengan magis.

Kepemilikan dokumen terasa menyeramkan karena tidak semua orang berani menghadapinya, namun juga berarti kekuasaan: siapapun yang memegang dokumen menjaganya dengan hati-hati dan mencoba meraih keuntungan. Tidak mengherankan pembantu hukum jadi akrab dengan tetangga kami, dan sepupu pun berharap mendapat bagian dari putusan tersebut.

Memasukkan dokumen pada saat yang tepat dalam perebutan memerlukan taktik yang sangat hati-hati. Cicit raja Hasan Suleiman biasanya mahir dalam hal ini. Ia tinggal di rumah raja lama, tempat beberapa peti berisi dokumen kuno dijaga dengan teliti. Pengunjung asing kadang boleh melihat beberapa dokumen, tetapi ia satu-satunya yang boleh membongkar peti-peti itu. Kami berada pada posisi menguntungkan karena bisa menerjemahkan dokumen Belanda; sebagai imbalannya, kami memperoleh akses ke berbagai bahan, termasuk surat wasiat Hasan Suleiman, laporan diskusi Hasan di Batavia, beberapa kontrak jual beli, dan register kelompok dati—yang sebagian masih ada, sebagian punah, dari paruh kedua abad lalu. Yang terakhir sangat penting karena tanah kelompok dati yang punah kini menjadi tanah desa yang diatur Pemerintahan Desa.

Hanya sedikit orang di Hila yang tahu tentang keberadaan register ini, dan pemiliknya menyimpannya dengan hati-hati. Ia menganggap dirinya tidak bisa membuat dokumen penting seperti itu menjadi publik; urusan itu urusan pemerintahan desa. Karena saat ini tidak ada raja, ia menunggu pembentukan pemerintahan desa baru. Ia bisa menyerahkan urusan ini kepada pemerintahan desa nanti, asalkan seseorang dari klan Lating-Nustapi menjadi raja. Menurutnya, klan lain tidak bisa diandalkan membela kepentingan desa. Raja sebelumnya, yang bukan dari klan Lating-Nustapi dan dipecat karena mengejar kepentingan pribadi di atas kepentingan desa, tidak banyak membangun kepercayaan penduduk. Namun masih tersisa pertanyaan apakah perhitungan penjaga peti itu akurat; jika kandidat dari Lating-Nustapi yang menang, itu adalah masalah lain sepenuhnya.

Deskripsi Tanah dalam Dokumen

Hanya jarang ditemukan dalam dokumen tertulis penunjukan tepat atas tanah yang menjadi subjeknya. Deskripsi sebidang tanah di Ambon memang sangat sulit: tidak ada teras atau ladang tetap seperti di daerah padi, dan batasnya sering tidak dipertegas oleh batas alam. Bagaimana mendeskripsikan sebidang hutan sagu yang merupakan bagian dari hutan sagu yang lebih luas? Dan bagaimana jika batang sagu bergeser sehingga pohon berikutnya dari batang yang sama bisa terletak lebih dari 30 meter jauhnya?

Penunjukan biasanya hanya berupa nama hutan atau bagian hutan. Namun, banyak orang merasa penguasaan pohon lebih kuat daripada tanah, mengingat setiap pohon individu, sedangkan nama hutan dan batasnya bisa memicu perselisihan dengan mudah. Negosiasi di desa sering berujung pada langkah ke pengadilan. Di pengadilan, penanganan yang semula berlandaskan materi tertulis bisa berubah drastis. Mereka yang mengandalkan dokumen dengan nama tanah yang disengketakan sering terkejut ketika hakim tidak memberi kekuatan bukti yang cukup.

Demi penyelesaian sengketa hutan sagu, penjaga peti kami percaya satu-satunya jalan adalah dokumen dari tahun 1750. Pada era 1970-an pernah muncul beberapa proses antara pihak Hila dan klan desa tetangga Kaitetu: yang pertama dilakukan oleh anggota klan dari cabang lain yang juga berperkara, yang tidak terlibat secara langsung sehingga kalah; yang kedua dilakukan oleh mantan raja Hila yang mengklaim tanah itu sebagai tanah desa, namun tidak didukung karena raja tersebut berasal dari klan saingan dan kalah; proses terakhir dilakukan oleh klan yang bersahabat, dan saat itu ia bersedia menunjukkan akta jual beli 1750 yang menyatakan bahwa hutan yang dimaksud milik penggugat dari Hila. Sayangnya, ia tidak mempertimbangkan bahwa nama hutan saja tidak cukup sebagai bukti di pengadilan, dan tuntutan tersebut ditolak. Hukum acara pengadilan pemerintah sulit dipahami sebagian besar penduduk desa.

Dengan kisah tentang Hila ini, kami menggambarkan situasi yang menyedihkan. Tentu saja, kenyataannya tidak sebanyak konflik dan sengketa yang kami gambarkan. Karena kami merangkai kejadian dari bertahun-tahun menjadi satu cerita, seolah-olah tidak ada yang terjadi selain kebencian, iri, pertengkaran, tipu daya, dan kelicikan. Untungnya tidak seperti itu. Secara umum, orang Indonesia dan sekarang juga orang Ambon relatif jarang mengajukan perkara ke pengadilan, jika dibandingkan dengan Eropa Barat atau penduduk desa di bekas koloni di Afrika.

Kepastian Hukum dalam Hukum Belanda dan Adat

Kami menuturkan cerita ini untuk melihat apakah dokumen tertulis, khususnya bentuk hukum Barat seperti surat wasiat, kontrak jual beli, dan berbagai macam register, membawa kepastian dan ketenangan yang dimaksud. Pertanyaan awalnya adalah apakah pengenalan akta tertulis dan register memiliki efek preventif yang terkait. Untuk menjawabnya, kami meninjau hukum Belanda dan hukum adat Ambon secara terpisah, lalu mempertimbangkan apa yang terjadi ketika bentuk campuran muncul.

Hukum Belanda memiliki sistem aturan tanah yang cukup rumit, bertujuan mengurangi sengketa tanah dan, jika sengketa muncul, memfasilitasi penyelesaiannya meski tidak selalu menyelesaikannya sepenuhnya. Poin utama untuk kepastian hukum adalah pendaftaran di kadaster dan register hipotik, ditambah persyaratan kontrak tertulis, bahkan akta notaris. Namun itu bukan segalanya. Berbagai ketentuan hukum waris juga memastikan, secara teratur dicatat dan mudah dilacak, siapa yang berhak atas sebidang tanah. Hal ini terwujud antara lain melalui kewajiban deskripsi boedel dan persyaratan menyerahkan bukti ahli waris untuk mewariskan harta tak bergerak. Pelaksanaan hukum waris membatasi ahli waris sah hingga derajat keenam. Catatan sipil biasanya memungkinkan identifikasi mereka.

Secara keseluruhan, aturan-aturan ini memastikan relatif sedikit sengketa muncul dan, jika ada, relatif mudah memutuskan haknya. Kepastian hukum yang kami acungi jempol sangat bergantung pada sistem aturan secara keseluruhan, bukan semata-mata pada keberadaan dokumen tertulis dan pendaftaran.

Kepastian hukum sering lebih bersifat formal daripada substantif. Banyak kasus di mana sengketa tidak benar-benar diselesaikan, melainkan diakhiri. Untuk setiap sengketa, sepanjang syarat-syarat tertentu terpenuhi, hakim bisa dan harus memberikan putusan yang dapat dilaksanakan. Kemampuan mengakhiri sengketa juga merupakan aspek penting dari kepastian hukum dalam sistem kami.

Bagaimana dengan hukum adat? Apakah ada ketidakpastian besar di dalamnya, atau apakah hukum adat memiliki mekanisme preventif atau cara menyelesaikan konflik? Peran kepala adat dalam “perawatan hukum preventif” telah ditunjukkan, tetapi itu tidak cukup menjelaskan kecenderungan proses yang rendah. Seperti halnya kita tidak bisa hanya menyebutkan beberapa elemen kepastian hukum dalam hukum Belanda, kita juga tidak bisa begitu saja menilai Indonesia. Selain peran pendukung kepala adat, yang bisa dibandingkan dengan notaris, kita juga perlu meninjau hukum waris dan masalah bukti hukum.

Hukum waris Ambon hampir sepenuhnya bilateral. Hukum Ambon tidak mengenal batasan derajat di mana ahli waris intestaat masih diakui; hak bisa berlanjut tanpa batas. Bagi administrasi Barat, ini menimbulkan horor karena hukum adat Ambon memberi kebebasan besar dalam pewarisan harta. Umumnya, hak atas tanah tetap pada penduduk desa, meskipun di sana-sini cengkeh ditanam oleh orang luar Ambon. Ketika hukum adat menyusut karena perubahan politik dan ekonomi, peluang kepemilikan tanah besar menjadi berkurang.

Kedua, apa yang disebut “pelupaan” memainkan peran penting terhadap kepastian hukum. Memori yang sangat baik dan tradisi lisan kerap dipandang sebagai penyangga pencatatan tertulis, namun kenyataannya ingatan bisa berubah. Prinsip hukum adat menekankan pembagian ulang yang adil “sesuai situasi dan keadaan” oleh otoritas yang memiliki pengetahuan tentang hubungan hukum. Ketergantungan pada otoritas ini menjadi ukuran kebenaran dan keadilan, bukan kepastian hukum absolut, dan stabilitas otoritas tersebut menurun seiring waktu.

Sistem kepastian hukum adat juga terkontraksi jika ada cara lain untuk mengukur kebenaran klaim. Dokumen, pada dasarnya, menawarkan sarana menguji ingatan dan seolah-olah menjadi elemen asing dalam sistem kepastian hukum berbasis pengakuan lisan. Mereka tidak menambah kepastian, malah bisa menstabilkan atau mengaburkan jika isi dokumen tidak jelas, atau pun jika dokumen tertulis jelas.

Dalam konteks ini, pendaftaran tanah dati dan orang yang termasuk dati dalam bentuk register dan silsilah cenderung meningkatkan ketidakpastian lebih besar daripada kepastian. Banyak dokumen seperti itu dibuat pada masa otoritas adat menurun atau terancam. Oleh karena itu, tidak pernah sepenuhnya jelas apakah destabilisasi disebabkan dokumen semata atau juga karena otoritas yang goyah.

Pada 1920-an, Holleman menyatakan bahwa pembuatan register dan silsilah “berkali-kali merusak pengaruh baik” salah satu mekanisme kepastian dalam sistem adat. Data register pengadilan Ambon pada 1970-an menunjukkan bahwa wilayah dengan tanah terdaftar mengalami sekitar dua kali lebih banyak sengketa per kapita di pengadilan dibanding wilayah tanpa pendaftaran, seperti Hila (F. von Benda-Beckmann 1986b). Mengapa demikian?

Holleman menunjukkan bahwa pendaftaran menarik ke dalam lingkaran semua yang terdaftar, termasuk mereka yang tidak secara konkret menegaskan hak tanah melalui kerja sendiri dan yang tinggal di luar desa. Pembatasan lingkaran pemegang hak menurut hukum adat tidak bisa dipertahankan melalui pendaftaran. Secara prinsip, pendaftaran penduduk desa saja tetap memerlukan ketentuan lain untuk menjaga keluwesan sistem hukum adat. Pendaftaran kadaster yang hanya berlaku bagi penduduk desa berarti pengurangan kejelasan dan dengan itu kepastian.

Kita perlu menyimpulkan bahwa adanya dokumen tertulis cenderung mencatat hubungan hukum, tetapi tidak secara otomatis meningkatkan kepastian hukum. Paradoks ini muncul jika kita mengharapkan bahwa elemen-elemen yang berkontribusi pada kepastian dalam satu sistem hukum otomatis menghasilkan kepastian serupa dalam sistem hukum lain. Dalam hukum Barat, kepastian berasal dari kombinasi bukti tertulis, pendaftaran, dan pembatasan dalam hukum waris. Dalam hukum adat, kepastian terletak pada pembatasan hak pemilik pada penduduk desa, serta ketidakmampuan mengontrol ingatan jangka panjang dan kebutuhan bernegosiasi dalam kerangka itu. Negosiasi menjadi ciri esensial hak itu sendiri; jika diganti dengan hak yang lebih kaku, karakternya akan berubah.

Jika kita menyadari bahwa elemen yang ingin diperkenalkan hanya meningkatkan kepastian hukum sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar, dan bahwa karakter hak akan berubah karenanya, paradoks itu dapat diatasi. Untuk sementara, kita bisa mengharapkan hanya sedikit kepastian hukum dari pendaftaran wilayah Hila, apapun potensi manfaat lainnya. Dokumen di peti rumah raja pun tidak otomatis menambah ketenangan; peti itu menyimpan berbagai bahan peledak. Bijaksanakah solusi yang diambil paman penjaga harta untuk membakar enam peti lain dengan isinya agar di masa depan tidak menjadi sumber sengketa? Kami tidak punya jawaban pasti. Bagi peneliti sejarah Hila dan Ambon, tentu saja situasinya bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

- Benda-Beckmann, F. von, 1983, Op zoek naar het kleinere euvel in de jungle van het rechtspluralisme, Oratie, Wageningen.

- — , 1985, ‘Some Comparative Generalisations about the Differential Use of State and Folk Institutions of Dispute Settlement’, in: A. N. Allott and G. R. Woodman (eds.), People’s Law and State Law-The Bellagio Papers, pp. 187-205, Dordrecht: Foris.

- — , 1986a, Islamic Law and Social Security in an Ambonese Village, paper presented at the IUAES symposium on Formal and Informal Social Security, Tutzing, June 1986.

- — , 1986b, ‘Leegstaande luchtkastelen: Over de pathologie van grondenrechtshervormingen in ontwikkelingslanden’, in: W. Brussaard et al., Recht in ontwikkeling- Tien agrarisch-rechtelijke opstellen, pp. 91-109, Deventer: Kluwer.

- — , 1987, ‘De ijsjes van de rechter: Een verkenning van complexe sociale zekerheidssystemen’, Recht der werkelijkheid 1, pp. 69-82.

- Benda-Beckmann, K. von, 1982, ‘Traditional Values in a Non-Traditional Context: Adat and State Courts in West Sumatra’, Indonesia Circle 27, pp. 39-50.

- — , 1986, Social Security and Small-Scale Enterprises in Islamic Ambon, paper presented at the IUAES symposium on Formal and Informal Social Security, Tutzing, June 1986.

- — , 1987, ‘Overheidskooperaties als partikuliere ondernemingen: Sociale zekerheid op Islamitisch Ambon’, Recht der werkelijkheid 1, pp. 54-68.

- Crab, P. van der, 1862, De Moluksche eilanden, Batavia: Lange & Co.

- Fraassen, C. van, 1972, Ambon Report, Leiden: Stichting WSO.

- Hoevell, G. W. W. C. Baron van, 1875, Ambon en meer bepaaldelijk de Oeliassers, Dordrecht: Blussee en Van Braam.

- Holleman, F. D., 1923, Het adat-grondenrecht van Ambon en de Oeliasers, Delft: Meinema.

- Juynboll, Th. W., 1925, Handleiding tot de kennis van de mohammedaansche wet, derde druk, Leiden: Brill.

- Knaap, G., 1985, Kruidnagelen en Christenen: De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696, dissertatie, RU Utrecht.

- Konz, P., 1969, ‘Legal Development in Developing Countries’, Proceedings of the American Society of International Law 1969, pp. 91-100.

- Logemann, J. H. A., 1924, ‘De betekenis der Indonesische getuigen’. Adatrechtbundel 23, pp. 114-133.

- Manusama, Z. J., 1977, Hikayat Tanah Hitu, dissertatie, RU Leiden.

- Merryman, J. H., 1977, ‘Comparative Law and Social Change: On the Origins. Style. Decline and Revival of the Law and Development Movement”. American Journal of Comparative Law 14, pp. 457-491.

- Paassen, A. van, 1987, Sociale zekerheid: Recht op bestaan, scriptie, Wageningen.

- Rumphius, G. E., 1910, ‘De Ambonsche historie”, BKI64.

- — , 1983, Ambonsche landbeschrijving, suntingan Dr. Z. J. Manusama, Jakarta: Arsip Nasional.

- Simpson, S. R., 1976, Land Law and Registration, Cambridge: Cambridge University Press.

- Vollenhoven, C. van, 1915, ‘De Indische rechtshervorming als grote reorganisatie’. in: Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie, deel III.

- — , 1931, Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie, deel II.

- Wessels, A., 1986, Ik rijg de kralen: Traditie en protestantisme in Kaibobo, een dorp op Ceram, doctoraalonderzoeksverslag. Amsterdam: Vrije universiteit.

Artikel ini merupakan versi terjemahan dan adaptasi ke dalam bahasa Indonesia dari naskah asli berbahasa Belanda “De Testamenten van Hasan Suleiman: Grondenrechtenkwesties op Islamitisch Ambon” – Keebet von Benda-Beckmann & Franz von Benda-Beckmann yang diterbitkan dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 143 (1987), no: 2/3, Leiden, 237-266.