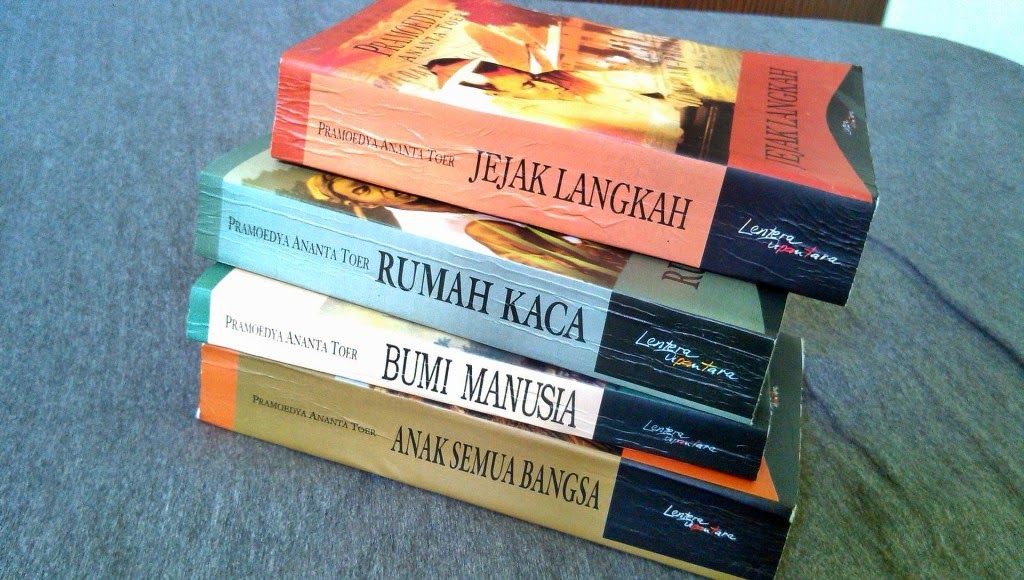

Novel Bumi Manusia (The Earth of Mankind), yang pertama kali ditulis dan diceritakan oleh Pramoedya Ananta Toer secara lisan di Pulau Buru, bukanlah sekadar sebuah cerita fiksi; ia adalah manifesto hidup yang lahir dari rahim penderitaan dan perlawanan. Ia adalah monumen literasi yang berdiri tegak, menjadi cermin abadi yang merefleksikan pergolakan seorang manusia di tengah pusaran kolonialisme, rasialisme, dan ketidakadilan hukum. Sebagai bagian pertama dan gerbang pembuka dari Tetralogi Buru—bersama Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca—novel ini ditulis selama masa penahanan politik Pramoedya di Pulau Buru oleh rezim Orde Baru pada 1960-an hingga 1970-an.

Bumi Manusia memperkenalkan Minke, seorang pemuda pribumi terpelajar yang terinspirasi dari jurnalis Tirto Adhi Soerjo, dan menggambarkan pergulatan identitasnya di era Hindia Belanda akhir abad ke-19. Melalui narasi yang kaya, Pramoedya tidak hanya menceritakan perjalanan pribadi Minke, tetapi juga menyingkap ketidakadilan kolonial, feodalisme, dan dinamika sosial yang masih relevan hingga kini, di tahun 2025, ketika Indonesia memasuki dekade ke-80 kemerdekaannya.

Pergulatan Identitas di Panggung Kolonial

Bumi Manusia berpusat pada Minke, seorang siswa HBS (sekolah menengah Belanda) yang cerdas dan ambisius. Sebagai pribumi dengan akses pendidikan Eropa, ia terjebak dalam konflik identitas: bangga dengan akar Jawa-nya, namun terpesona oleh kemajuan Barat. Kisahnya semakin kompleks ketika ia jatuh cinta pada Annelies Mellema, putri seorang nyai bernama Nyai Ontosoroh, yang menikah dengan seorang Belanda. Hubungan ini mengungkap ketidakadilan sistem kolonial: Annelies, meski berdarah campuran, dianggap “pribumi” dan tidak berhak atas warisan ayahnya karena status ibunya. Novel ini berakhir tragis dengan pemisahan paksa Minke dan Annelies oleh pengadilan Belanda, menegaskan superioritas rasial kolonial.

Lebih dari sekadar roman percintaan, Bumi Manusia adalah kritik tajam terhadap kolonialisme, rasisme, dan feodalisme Jawa. Nyai Ontosoroh, misalnya, melambangkan kekuatan perempuan yang bangkit dari penindasan—ia mengelola bisnis suaminya dengan cerdas meski dianggap “rendah” oleh masyarakat kolonial. Tema pendidikan sebagai alat pembebasan juga kuat, terlihat dari perjalanan Minke yang mulai menyadari ketimpangan sosial melalui pengetahuan. Ditulis dalam kondisi sulit di Pulau Buru, novel ini awalnya diceritakan secara lisan kepada tahanan lain sebelum dituangkan ke tulisan, menunjukkan ketangguhan Pramoedya sebagai penulis dan pejuang.

Pergulatan Minke adalah pergulatan Indonesia modern: perjuangan untuk memanusiakan diri sendiri di hadapan sistem yang berupaya merampas kemanusiaan itu. Pengetahuannya, yang seharusnya menjadi kekuatannya, justru membuatnya lebih sadar akan ketidakadilan. Ini adalah tema klasik: ketika akal berhadapan dengan kekuasaan.

“Dunia bergerak, dan perubahan adalah tak terhindarkan. Siapa yang tidak siap, ia akan tergilas”

nyai ontosoroh

Sebuah Epos Perlawanan

Sebagai bagian pertama dari Tetralogi Buru, Bumi Manusia meletakkan fondasi untuk narasi epik yang berlanjut dalam tiga novel berikutnya: Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Tetralogi ini secara keseluruhan menggambarkan kebangkitan kesadaran nasionalisme di Indonesia melalui perjalanan Minke. Jika Bumi Manusia berfokus pada konflik identitas pribadi dan ketidakadilan kolonial, Anak Semua Bangsa memperluas pandangan ke hubungan antar bangsa dan eksploitasi ekonomi kolonial. Jejak Langkah mengeksplorasi perjuangan Minke dalam mendirikan organisasi modern untuk melawan penindasan, sementara Rumah Kaca mengalihkan perspektif ke tokoh lain, menyoroti pengawasan kolonial dan akhir dari perjuangan Minke. Bersama-sama, keempat novel ini membentuk sebuah epik yang tidak hanya menceritakan sejarah, tetapi juga merangkum semangat perlawanan terhadap segala bentuk penindasan.

Penulisan Tetralogi Buru di Pulau Buru, dalam kondisi tanpa akses ke sumber literatur, menambah dimensi luar biasa pada karya ini. Pramoedya, yang diasingkan karena dianggap berbahaya oleh rezim, menggunakan ingatan dan imajinasinya untuk merekonstruksi sejarah Hindia Belanda. Proses ini mencerminkan semangat ketahanan dan keberanian intelektual. Meski novel-novel ini dilarang di Indonesia selama Orde Baru karena dianggap menyebarkan ideologi kiri, Tetralogi Buru tetap menjadi warisan sastra yang kuat, diterjemahkan ke berbagai bahasa dan diakui dunia sebagai karya monumental.

Anak Semua Bangsa (1980)

Melanjutkan cerita dari Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan Minke setelah kehilangan Annelies yang dikirim ke Belanda. Dalam kesedihannya, Minke belajar banyak dari Nyai Ontosoroh, yang terus menjadi mentor dan pengaruh besar dalam hidupnya. Minke mulai menyadari bahwa perjuangan melawan kolonialisme harus dilakukan melalui kesadaran kolektif, bukan hanya untuk dirinya sendiri.

Tema Utama:

- Kesadaran Sosial: Minke memahami bahwa penderitaan pribumi bukan hanya masalah individu, melainkan sistemik. Ia mulai memandang dirinya sebagai bagian dari bangsa yang tertindas.

- Perjuangan Perempuan: Nyai Ontosoroh kembali menonjol sebagai tokoh yang menunjukkan kekuatan dan ketangguhan perempuan dalam menghadapi penindasan.

- Pendidikan dan Jurnalisme: Minke menggunakan tulisan untuk menyuarakan ketidakadilan, menjadi simbol penting bahwa pena bisa menjadi senjata perlawanan.

Pesan Utama: Novel ini adalah transisi Minke dari seorang pemuda idealis menjadi seseorang yang sadar akan tanggung jawab sosialnya.

Jejak Langkah (1985)

Dalam novel ketiga ini, Minke semakin mendalami perjuangannya sebagai jurnalis dan aktivis politik. Ia mulai membangun organisasi dan menerbitkan surat kabar sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Novel ini menggambarkan langkah awal Minke dalam mengorganisir perlawanan nasional untuk memperjuangkan hak-hak pribumi.

Tema Utama:

- Kebangkitan Nasionalisme: Minke menjadi tokoh kunci dalam upaya membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan pribumi.

- Politik dan Organisasi: Novel ini menggambarkan pentingnya organisasi dan solidaritas dalam melawan sistem kolonial.

- Pengorbanan Pribadi: Minke harus menghadapi dilema antara ambisinya sebagai individu dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin gerakan rakyat.

Pesan Utama: Jejak Langkah menggarisbawahi bahwa perubahan besar memerlukan pengorbanan dan keberanian untuk melawan sistem yang mapan.

Rumah Kaca (1988)

Novel terakhir ini diceritakan dari sudut pandang Jacques Pangemanann, seorang pejabat kolonial yang ditugaskan untuk mengawasi dan menghancurkan gerakan Minke. Dalam cerita ini, pembaca melihat bagaimana perjuangan Minke dipersepsikan oleh pemerintah kolonial.

Tema Utama:

- Pengawasan dan Rezim Kolonial: Pangemanann menggambarkan bagaimana pemerintah kolonial menggunakan kekuasaan untuk memantau, mengontrol, dan membungkam perlawanan rakyat.

- Perasaan Bersalah: Pangemanann, meskipun loyal kepada pemerintah kolonial, perlahan-lahan terganggu oleh moralitas pekerjaannya, menciptakan konflik batin yang mendalam.

- Warisan Perjuangan: Meskipun Minke akhirnya dihancurkan oleh sistem, gagasan dan perjuangannya terus hidup di hati rakyat.

Pesan Utama: Novel ini menunjukkan bahwa meskipun individu dapat dikalahkan, ide dan semangat perjuangan akan terus hidup.

Manusia di Tengah Pusaran Sejarah

Membaca Bumi Manusia dan memahami konteks Tetralogi Buru adalah pengalaman yang mengguncang. Saya kagum pada bagaimana Pramoedya mampu menghidupkan detail sejarah dengan begitu hidup, meski ditulis dalam keterbatasan penjara. Minke, dengan idealismenya yang naif pada awalnya, mencerminkan dilema banyak generasi muda: terpukau oleh “kemajuan” asing, namun lambat laun menyadari bahwa kemajuan itu sering dibangun atas penindasan. Nyai Ontosoroh, dengan kecerdasan dan ketegarannya, adalah tokoh yang sangat menginspirasi. Ia bukan hanya korban sistem, tetapi juga agen perubahan yang menunjukkan bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Kisahnya mengingatkan saya pada perjuangan perempuan Indonesia masa kini, yang terus melawan patriarki dan ketidaksetaraan.

Konteks penulisan novel ini juga membuat saya merenungkan kekuatan sastra sebagai alat perlawanan. Pramoedya, meski ditahan dan disensor, tetap “berbicara” melalui karyanya. Tetralogi Buru menjadi bukti bahwa pena lebih tajam dari pedang, dan ide-ide kebebasan tidak bisa dipenjara. Ini menginspirasi saya untuk melihat sastra tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai cermin sejarah dan panggilan untuk bertindak.

Dari Kolonialisme ke Neokolonialisme

Di tahun 2025, ketika Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaannya, Bumi Manusia dan Tetralogi Buru tetap relevan karena isu-isu yang diangkatnya masih bergema. Kolonialisme Belanda mungkin telah usai, tetapi neokolonialisme—melalui dominasi ekonomi global, eksploitasi sumber daya, dan ketergantungan pada teknologi asing—masih menjadi tantangan. Bumi Manusia mengingatkan kita pada dampak jangka panjang kolonialisme terhadap identitas nasional, sebuah isu yang relevan ketika Indonesia berupaya menegaskan kedaulatannya di tengah pengaruh asing.

Dilema identitas Minke sangat relevan di era globalisasi. Generasi muda Indonesia kini menghadapi konflik serupa: mempertahankan budaya lokal sambil mengejar “modernitas” melalui media sosial, pendidikan internasional, dan budaya pop. Tetralogi Buru secara keseluruhan menunjukkan bahwa pendidikan kritis adalah kunci untuk melawan ketidakadilan ini, sebuah pesan yang penting di tengah maraknya misinformasi digital. Isu rasisme yang diangkat dalam Bumi Manusia juga masih terasa, baik dalam diskriminasi terhadap kelompok etnis di Indonesia maupun gerakan global seperti Black Lives Matter.

Feminisme Nyai Ontosoroh bergema kuat di 2025, ketika perjuangan perempuan Indonesia melawan kekerasan domestik, ketidaksetaraan upah, dan rendahnya representasi politik semakin gencar. Nyai adalah simbol perlawanan terhadap patriarki, sejalan dengan gerakan #MeToo atau advokasi hak perempuan di Indonesia. Selain itu, visi Pramoedya tentang bangsa yang bermartabat—seperti yang digambarkan dalam Tetralogi Buru—masih menjadi tantangan. Di era Indonesia berambisi menjadi kekuatan ekonomi global, novel ini mengingatkan agar kemajuan tidak mengorbankan kemanusiaan.

Kontroversi seputar Pramoedya dan pelarangan Tetralogi Buru di masa Orde Baru juga relevan untuk diskusi rekonsiliasi sejarah di 2025. Novel-novel ini menjadi alat untuk memahami luka masa lalu dan mendorong dialog antar generasi tentang keadilan dan kebenaran. Dalam konteks “dunia modern” yang dikritik Pramoedya, teknologi dan globalisasi saat ini bisa dilihat sebagai kelanjutan dari ketimpangan yang ia soroti.

Warisan yang Tak Pernah Pudar

Bumi Manusia dan Tetralogi Buru adalah panggilan untuk refleksi dan aksi. Di 2025, ketika dunia semakin terhubung namun terpecah oleh isu-isu seperti ketimpangan sosial, perubahan iklim, dan konflik identitas, pesan Pramoedya tetap abadi: manusia harus melawan segala bentuk penindasan. Melalui Minke, Nyai Ontosoroh, dan narasi epik Tetralogi Buru, Pramoedya mengajak kita untuk tidak hanya membaca sejarah, tetapi juga menulis ulang masa depan dengan martabat. Bumi Manusia adalah kompas yang mengarahkan kita untuk terus berjuang demi keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan di tengah badai zaman modern.