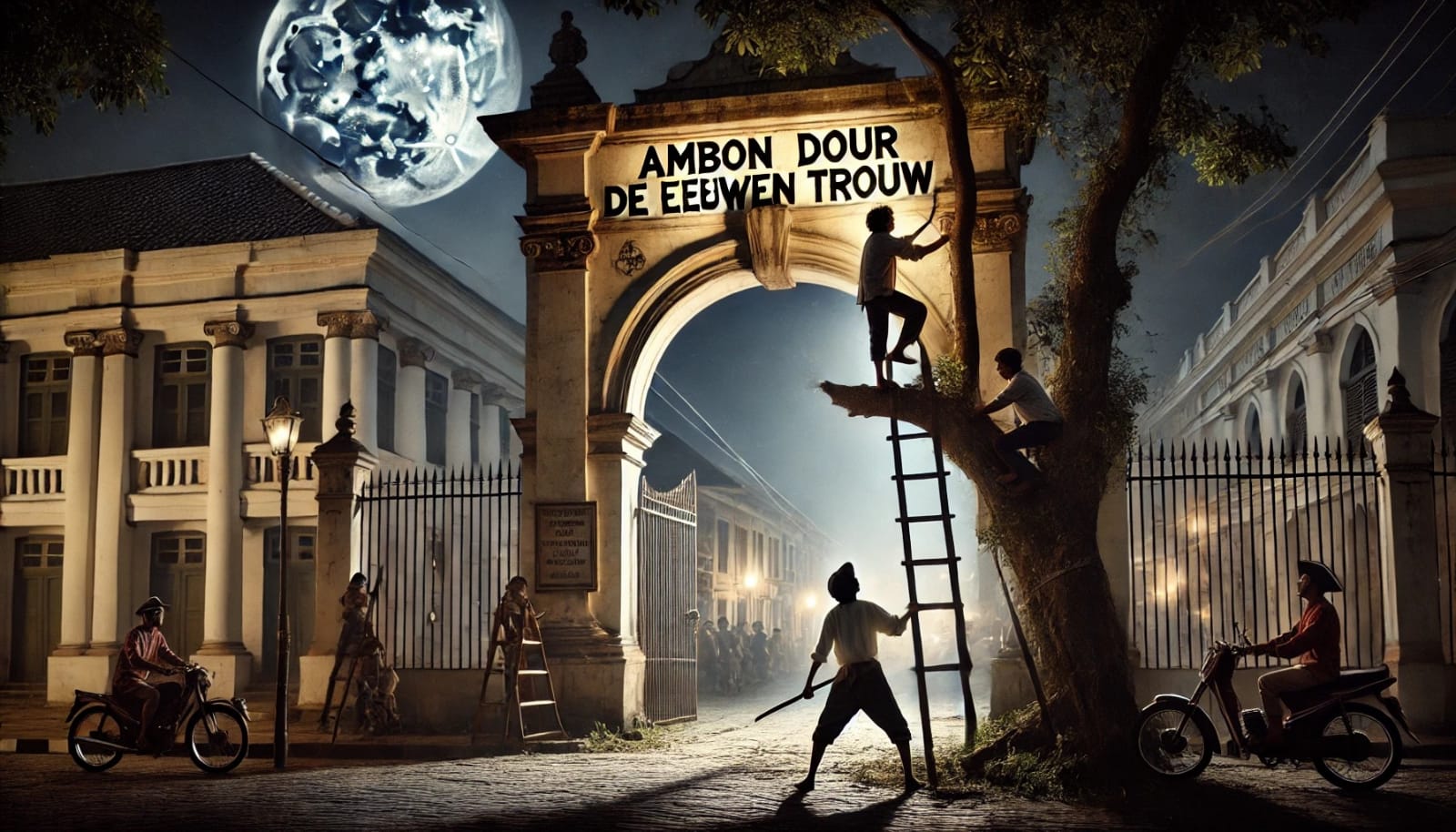

Ambon tetap Manise, penuh ketawa, penuh obrolan. Tetapi ada asa di Ambon mengenai kerusuhan, atau lebih tepat disebut perang saudara lokal, yang berawal pada tanggal 19 Januari 1999. Kesunyian itu berakhir hari ini! Kita memulai sebuah eksperimen, yaitu bicara tentang hal yang belum biasa dibicarakan.

Ambon telah berekonsiliasi, namun tanpa bicara di depan publik mengenai kejadian-kejadian nyata selama perang saudara itu. “Rekonsiliasi tanpa kebenaran”. Itulah istilah yang dipakai John Braithwaite, peneliti di Australian National University, untuk menerangkan suasana sehabis beberapa peristiwa kekerasan komunal yang terjadi di Indonesia setelah Reformasi, termasuk kekerasan komunal di Ambon dan sekitarnya, Maluku Utara, Poso, serta kekerasan anti-Madura di Kalimantan.

Sebenarnya di dalam perjanjian Malino II pada bulan Februari 2002 ada satu butir tentang usaha mencari kebenaran tentang apa yang telah terjadi. Namun butir itu tak pernah terlaksana. Orang takut kebenaran akan “membuka luka lama”.

Penjelasan yang sama sering terdengar juga dalam tragedi-tragedi sejarah lain yang pernah terjadi di Indonesia, misalnya pembantaian setelah G30S tahun 1965, kekerasan Darul Islam pada tahun 1950an, bahkan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) tahun 1950. Peristiwa-peristiwa ini memang disebut dalam buku-buku pelajaran sekolah, tetapi hanya secara abstrak. Pembaca tidak pernah diberi keterangan nyata tentang apa yang menimpa orang biasa seperti Pak Albert, Ibu Bachtiar, atau Sus Lies.

Revolusi Nasional tahun 1945-1949 sekalipun, sampai hari ini digambarkan sebagian saja – tentang perlawanan heroik terhadap kaum penjajah, tetapi tidak ada tentang pembunuhan terhadap orang Indo, orang Cina atau orang Indonesia lain yang dianggap berpikiran Belanda (pengecualian yang luar biasa adalah novel Burung-Burung Manyar karya Mangunwijaya tahun 1981). Begitu banyak luka-luka lama yang dibalut kesunyian. Di Ambon, luka lama yang paling menganga sakit adalah kerusuhan tahun 1999-2002, kini lebih dari satu dasawarsa yang lalu.

Profesi saya adalah sejarawan. Sama seperti filsuf Jerman abad ke-19 bernama Hegel, saya percaya bahwa kebenaran selalu bersifat historis. Kita menjadi “kita” karena masa lalu. Keyakinan kita, perasaan, kepribadian, hubungan pribadi kita – semuanya adalah buah kesuburan masa lalu. Peradaban kita berakar dalam tanah masa lampau. Kita tak membuat masa depan dari nol. Masa depan adalah perpanjangan dari masa-masa yang lalu. Kita belajar dari pengalaman, lalu mencoba mencari arah baru, dengan bertitik-tolak pada masa lampau. Kita hanya dapat membangun masa depan yang baik setelah belajar memahami masa lampau – baik masa lampau pribadi masing-masing, maupun yang kolektif sebagai umat, sebagai masyarakat. Maka menyusun sejarah adalah beban sakral bagi manusia.

Setiap generasi harus menulis ulang sejarahnya sendiri, sesuai dengan interpretasi dia sendiri. Beban sakral ini tidak bersumber dari presiden, tidak bersumber dari bangsa Indonesia, tidak pula bersumber dari agama. Beban sakral untuk terus-menerus menafsir kembali sejarah bersumber dari kita sebagai manusia. Dalam merenungkan sejarah kita menjadi manusia yang lebih mulia, lebih beradab, lebih berperikemanusiaan. Kita menjadi lebih terbuka kepada orang lain yang sama-sama mendiami dunia yang satu ini. Kita menjadi lebih mengerti terhadap orang yang budayanya lain, terlebih tetangga kita.

Tentu sejarah yang demikian tidak biasanya diberikan di sekolah. Sayang sekali, di mana-mana sejarah dirusak di sekolah. Demikian juga di Australia, sejarah dijadikan alat propaganda negara. Sejarah tidak lagi menjadi milik rakyat. Yang mau saya bicarakan hari ini bukanlah sejarah buku pelajaran sekolah. Bukan! Sejarah yang saya suka baca jauh lebih hidup, jauh lebih kerakyatan, lebih menyerupai sastra (seperti buku-buku Mangunwijaya atau Pramoedya Ananta Toer), lebih menyerupai puisi, atau musik, lebih banyak renungan makna daripada sekedar fakta-fakta. Merenungkan sejarah yang berdarah-daging bukanlah tugas pahit, melainkan kesenangan.

Menurut pendapat saya, cerita-cerita perang saudara Ambon harus diungkapkan, terlebih di depan publik. Generasi berikut ingin dan harus tahu apa yang telah terjadi 11 tahun lalu. Generasi muda harus mengerti tentang para korban – tentang orang Buton yang telah menjadi pengungsi, tentang pejuang muda yang gugur di jalan AY Patty. Orang yang mati harus dihormati, bukan karena apa-apa, tapi karena mereka juga manusia, jangan sampai dilupakan.

Sebuah masyarakat bisa saja kaya materi, punya McDonald dan internet, tetapi kalau tidak mengetahui sejarah, baik yang positif maupun yang negatif, masyarakat itu miskin. Di Berlin, Jerman, saya pernah mengunjungi sebuah museum yang dibangun untuk memperingati pembunuhan enam juta orang Yahudi oleh Nazi bangsa Jerman selama Perang Dunia II. Museum itu selalu penuh pengunjung. Setiap anak Jerman belajar di sekolah tentang Holocaust, peristiwa pembunuhan itu. Anak sekolah juga berkunjung ke Auschwitz, kamp pembunuhan Yahudi di Polandia yang sampai sekarang masih terpelihara sebagai monumen. Setelah merasakan suasana di Auschwitz, mereka diajak berdiskusi mengenai mereka sendiri dan lingkungannya. “Apakah perasaan anti terhadap pendatang Turki yang beragama Islam dewasa ini beda atau mirip dengan perasaan anti terhadap kaum Yahudi 70 tahun yang lalu? Kalau mirip, lalu apa yang akan kau lakukan untuk mengubah situasi ini?”

Dengan demikian hal-hal yang terjadi puluhan tahun yang lalu tetap membuat orang berpikir. Perang Dunia II menjadi tema yang paling besar dalam sastra Eropa, sampai sekarang, meskipun generasi yang melihatnya sendiri telah hampir tidak ada. Begitu juga dengan sejarah Yahudi di Jerman dan sejarah Aborigin di Australia.