Malam yang gelap gulita di Pelabuhan Uleelheue, Banda Aceh, pada 4 Februari 1933. Angin laut yang lembab menyapu dek kapal perang Hr.Ms. De Zeven Provinciën, sebuah raksasa besi yang dinamai sesuai tujuh provinsi asal Kerajaan Belanda. Di bawah cahaya redup lampu minyak, suara peluit panjang memecah keheningan, diikuti jeritan perintah yang bergema. Para awak kapal, mayoritas pelaut pribumi Indonesia yang haus akan keadilan, bangkit melawan penindasan kolonial. Mereka merebut kendali atas kapal itu, bukan untuk kehancuran, tapi untuk menuntut hak hidup yang layak.

Inilah kisah pemberontakan yang menjadi legenda perjuangan kemerdekaan Indonesia, sebuah peristiwa yang mengguncang Hindia Belanda dan meninggalkan jejak darah di perairan Nusantara.

Latar Belakang: Badai Ekonomi di Tengah Kolonialisme yang Kejam

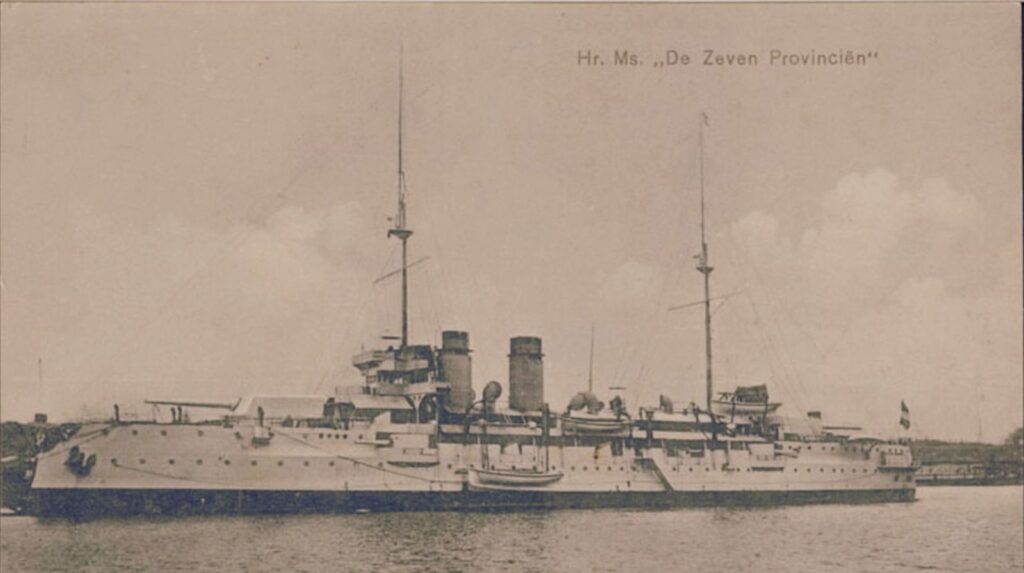

Awal abad ke-20 adalah masa keemasan bagi Kekaisaran Belanda di Hindia Timur, tapi juga masa penuh gejolak. Kapal De Zeven Provinciën, diluncurkan pada 1909, adalah kapal pertahanan pantai terbesar Angkatan Laut Kerajaan Belanda saat itu. Dengan panjang 103 meter, berbobot 6.530 ton, dan dilengkapi dua meriam utama kaliber 11 inci serta empat meriam 6 inci, kapal ini dirancang untuk menjaga koloni dari ancaman luar, terutama dari kekuatan Jepang yang sedang bangkit. Namun, di balik keagungannya, kapal ini dijuluki “kapal hukuman” karena sering dijadikan tempat pengasingan perwira Belanda yang indisipliner dan tidak kompeten. Awak kapalnya campuran: sekitar 140 pelaut Indonesia (pribumi) dan sisanya Eropa, termasuk Belanda dan Eurasia, yang bekerja dalam kondisi keras di iklim tropis yang panas dan lembab.

Depresi Besar global tahun 1929 melanda Hindia Belanda seperti badai dahsyat. Ekonomi kolonial ambruk, defisit anggaran membengkak, dan pengangguran merajalela. Pada 1 Januari 1933, Gubernur Jenderal Bonifacius Cornelis de Jonge, seorang tokoh konservatif yang dikenal keras, mengumumkan pemotongan gaji sebesar 17% untuk semua pegawai pemerintah, termasuk tentara dan pelaut. Kebijakan ini diskriminatif: pelaut pribumi, yang sudah menerima upah lebih rendah karena rasialisme kolonial, merasa semakin terhina. Unjuk rasa meledak di Surabaya pada 30 Januari 1933, di mana ribuan pelaut Indonesia mogok kerja, menuntut pembatalan kebijakan itu. Berita ini, meski sempat diblokir oleh komando militer, menyebar seperti api di sekam ke seluruh armada Belanda, termasuk De Zeven Provinciën yang sedang patroli di lepas pantai Aceh.

Di balik isu ekonomi, ada api nasionalisme yang membara. Gerakan kemerdekaan Indonesia, dipimpin tokoh seperti Soekarno dan Hatta, semakin radikal. Beberapa sejarawan menduga keterlibatan sel komunis, terinspirasi dari Pemberontakan Invergordon di Angkatan Laut Inggris tahun 1931, di mana pemotongan gaji berakhir damai setelah protes massal. Namun, banyak yang melihatnya sebagai pemberontakan spontan dari hati nurani pelaut pribumi yang muak dengan diskriminasi rasial dan kondisi kerja buruk: jam kerja panjang, makanan buruk, dan perlakuan merendahkan dari perwira Eropa.

Persiapan Rahasia: Bisikan di Tengah Malam

Di atas De Zeven Provinciën, ketegangan sudah terasa sejak akhir Januari. Pada 27 Januari, pelaut bumiputera dan Belanda menggelar pemogokan kecil untuk menolak pemotongan gaji, meski cepat diisolasi oleh komando. Berita unjuk rasa Surabaya tiba pada 30 Januari, memicu rapat rahasia di kabin-kabin sempit kapal.

Pemberontakan ini lahir dari tangan para pelaut biasa yang luar biasa. Martin Marseha Paradja, putra pendeta dari Pulau Sabu, Timor, adalah jiwa pemberontak utama. Sebagai juru bicara vokal di rapat Surabaya, Paradja pernah terkait kelompok nasionalis dan memimpin pengambilalihan awal. Bersama J.K. Kawilarang—kelasi kelas satu dari Manado yang jadi nakhoda sementara—mereka merencanakan serangan. Rumambi mengendalikan komunikasi telepon, Gosal urus kesehatan, dan Julian Hendrik atur bahan bakar. Tokoh lain seperti Kaunang, Posuma, Sudiana, Supusepa, Luhulima, Abas, Tuanakotta, Pelupessy, Delakrus, Suparjan, Achmad, Tuhumena, J. Parinusa, dan Manuputi ikut serta. Bahkan, Maud Boshart dan Dooyeweerd, pelaut Belanda, mendukung secara diam-diam, meski Boshart kemudian menyangkal keterlibatannya.

Komandan kapal, Kapten Eikenboom, mencoba meredam dengan ancaman hukuman, tapi sia-sia. Para pemberontak merencanakan aksi besar: merebut kapal pada malam 4 Februari, berlayar ke Surabaya untuk bergabung dengan unjuk rasa, dan menyiarkan tuntutan via radio. Mereka menuntut pembatalan pemotongan gaji, pembebasan tahanan politik, dan akhir diskriminasi rasial. “Kita bukan budak, kita pelaut yang punya hak!” bisik Paradja dalam rapat itu, menyalakan semangat di hati rekan-rekannya.

Kronologi Dramatis: Dari Mata Saksi—Laporan J. Pelupessy

Kisah pemberontakan ini semakin hidup melalui laporan kronologis J. Pelupessy, pelaut asal Ambon yang selamat dan menjadi saksi kunci. Laporan ini, yang ditulis pasca-penangkapan, mengungkap detail intim suasana di kapal, dari ketegangan awal hingga tragedi akhir. Berikut rekonstruksi peristiwa berdasarkan catatannya, yang menyoroti semangat heroik para pelaut.

Sesaat sebelum De Zeven Provinciën bertolak dari Surabaya pada awal Januari 1933, Komandan P. Eikenboom menyampaikan pidato yang penuh harapan palsu. Ia menyatakan bahwa belum ada keputusan akhir tentang pengurangan gaji sebesar 17%, yang bisa diberlakukan atau diabaikan. Ia berharap hal itu tidak menjadi penghalang selama perjalanan patroli ke Aceh. Namun, di atas kapal, suasana di antara awak Indonesia jauh dari tenang. Majalah serikat buruh pelaut beredar luas, seperti Sinar Laoetan (majalah Serikat Kelasi Pribumi) dan Pedoman Kita (terbitan Serikat Kelasi Pribumi Kristen). Dalam salah satu edisi terakhir Pedoman Kita, disengaja atau tidak, terbaca kalimat “God shave the king”—sebuah permainan kata yang membuat geger kalangan perwira Belanda, yang menduga itu kode komunis untuk mogok atau memberontak.

Untuk memperbaiki suasana, para perwira Belanda mengadakan sejumlah acara hiburan. Selama perjalanan, diselenggarakan pesta-pesta persaudaraan dan pertandingan sepak bola antara marinir dan KNIL. Acara ini ternyata juga bertujuan merahasiakan berita tentang aksi protes melawan pengurangan gaji di Surabaya. Di Tanjung Priok, Batavia, kami mengikuti pertandingan tolak peluru. Di Padang Panjang, Sumatra, ada pesta persaudaraan KNIL dan marinir—kami diterima di gedung pertemuan KNIL dengan sajian nasi kuning, minuman ringan, dan bir. Paginya, sambil berbaris bersama KNIL, kami jalan-jalan melihat kota Padang. Kami terus dibuat sibuk agar tidak sempat memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan, yang bisa membahayakan pemerintah kolonial Belanda.

Namun, semua upaya itu tidak memperbaiki suasana. Orang-orang terlalu banyak minum minuman keras, dan selalu saja terjadi perkelahian kecil antara perwira menengah dan bawahannya. Makanan bagi awak Indonesia buruk, tapi menurut para perwira Belanda, itu sangat enak—sehingga kami harus ikut memakannya tanpa protes.

Pada 20 Januari, De Zeven Provinciën menuju Sibolga. Di sana, kami harus bermain sepak bola dengan KNIL, tapi kami menolak dan langsung menerima perintah dinas sebagai hukuman. Sementara itu, kabar angin tentang pengurangan gaji terus terdengar. Sebelum sampai ke komandan, berita tentang unjuk rasa di Surabaya dan perintah untuk menjaga pos radio di kapal telah tertangkap dan disebarluaskan oleh Boshart (seorang pelaut Belanda yang bersimpati). Para prajurit KNIL tetap berada di sekitar De Zeven Provinciën—jelas terlihat para perwira takut akan pembangkangan atau bahkan pemberontakan.

Pada 27 Januari, kami bertolak menuju Sabang. Saudara Julian Hendrik (seorang Kristen) berhasil mendapat izin polisi untuk merayakan Lebaran (akhir puasa) pada 28 Januari di sebuah bioskop. Jelaslah bahwa seorang Kristen menyelenggarakan pesta hari raya Islam untuk para awak kapal tidak dianggap aneh—ini jadi kamuflase sempurna. Hadir dalam pesta itu 170 awak Indonesia dan kira-kira 30 awak Belanda. Hendrik berpidato dengan berapi-api, membela pentingnya kerja sama demi perbaikan nasib. Kebanyakan awak Belanda tidak setuju dengan pemberontakan untuk melawan pengurangan gaji, tapi mereka menyetujui pembangkangan. Sesudah itu, lagu serikat dinyanyikan. Polisi yang sebelumnya harus meninggalkan pesta karena panggilan kebakaran di suatu tempat, hanya mendengar nyanyian lagu serikat dan melaporkan hal itu pada komandan. Kemudian menyusul larangan: Di darat pun, lagu serikat tidak boleh dinyanyikan.

Pada 30 Januari, berita tentang pembangkangan anggota marinir Eropa di Surabaya disebarkan oleh Boshart. Keesokan harinya (31 Januari), berita-berita tentang pembangkangan ditempel di papan pengumuman di kapal. Tidak ada lagi gunanya menutupi berita itu, karena kapal De Java sudah menyiarkan dan mengumumkan nama para pembangkang. Dengan dorongan dari Paradja, Hendrik, dan Gosal, pada waktu makan kami menyampaikan kepada siswa KIS (Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen) tentang terbukanya kemungkinan untuk memperbaiki keadaan. Terutama karena makanan buruk yang dihidangkan, suasana tidak menjadi lebih baik. Lalu dilakukan lagi protes terhadap kualitas makanan di kapal yang buruk. Akan tetapi, para perwira Belanda tidak berminat untuk menangani persoalan ini.

Pada 2 Februari, kapal De Zeven Provinciën berangkat menuju Olehleh (Uleelheue, Banda Aceh).

Pada 3 Februari, berita pembangkangan anggota marinir Indonesia di Surabaya—dalam rangka pengumuman pengurangan gaji sebesar 17%—sudah menjadi rahasia umum bagi awak kapal. Mereka ditahan dan dibawa ke Sukalila di Pulau Madura, tempat mereka ditahan di barak-barak dengan pengawasan ketat. Awak Indonesia harus berkumpul di geladak karena komandan hendak berpidato. Komandan menyampaikan bahwa ada pembangkangan kerja di marinir Surabaya. Dia berharap contoh buruk itu tidak diikuti oleh para awak kapalnya, karena dia bertanggung jawab atas kapal tersebut. Ucapan komandan masuk kuping kiri keluar kuping kanan.

Selanjutnya, komandan menugaskan para perwira untuk menyelenggarakan pesta bagi awak Indonesia. Dengan itu, dia berharap kami tidak memikirkan pembangkangan atau aksi lain lagi. Kami mendapat kabar bahwa KNIL mengumpulkan 500 gulden untuk biaya pesta dengan marinir. Kemudian ternyata bahwa uang itu berasal dari kas resimen semata. Kami bahkan diperkenankan berdansa dengan wanita Eropa. Sementara itu, Paradja, Rumambi, Gosal, Kawilarang, Hendrik, dan dua orang lagi berunding untuk melakukan pemberontakan dan mengambil alih komando. Mereka berhasil menyelenggarakan rapat di sebuah bioskop. Dua puluh orang Indonesia hadir dalam rapat itu, termasuk saya (Pelupessy). Tujuan gerakan adalah melayarkan kapal ke Surabaya dan membebaskan para pembangkang sehingga dapat menunjukkan perjuangan kami pada dunia. Semua yang hadir menyetujui rencana itu. Boshart juga hadir. Dia menekankan bahwa kita punya kemampuan, lebih dari sekadar tukang gosok lencana dan tanda kepangkatan. “Inilah saatnya kalian memperlihatkan bahwa kalian dapat mengemudikan kapal,” demikian tandasnya.

Lalu dibuat pembagian tugas: Kawilarang akan mengemudikan kapal, Paradja mengurus persenjataan, Gosal bertanggung jawab atas keamanan di kapal, dan Boshart menjadi pemimpin di ruang mesin. Gerakan direncanakan pada 4 Februari malam. Komandan dan sebagian besar perwira serta perwira menengah akan menghadiri pesta dansa di Atjehclub—saat yang bagus untuk melakukan pemberontakan. Paradja meniupkan semangat dengan membacakan beberapa baris lirik lagu yang dinyanyikan anggota marinir Eropa ketika berunjuk rasa di Surabaya: “Siapa yang memberi kita, yang sangat diperbudak, ketekunan, semangat membara, dan kekuatan baja untuk bertahan demi hak kita, meski maut mengancam”. Paradja memang pahlawan yang sesungguhnya dan termasuk yang tewas dalam perjuangan.

Pada 4 Februari pagi, awak Indonesia lagi-lagi menerima undangan dari KNIL untuk bertanding sepak bola pada pukul empat sore. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, undangan itu diterima dengan senang hati. Awak De Zeven kalah 4:2. Kami heran karena mendapat karangan bunga dari pemenang—hal itu pastilah sudah dipersiapkan sebelumnya. Karangan bunga itu diletakkan di ujung tangga sehingga semua yang lewat dapat melihatnya.

Siangnya, Paradja, Kawilarang, dan Gosal meninggalkan kapal dan kembali menjelang malam. Dalam bus menuju pelabuhan, mereka dengan lantang menyanyikan lagu “Indonesia Raya”. Mereka siap melakukan pemberontakan malam harinya. Komandan dan sebagian perwira serta perwira menengah meninggalkan kapal sekitar pukul delapan dan setengah sembilan untuk pesta. Sesaat sebelum pemberontakan pecah, komandan diperingatkan oleh Kopral Van Haastrecht yang menemukan bahwa awak Indonesia mempersiapkan suatu pemberontakan. Komandan pun tertawa ketika mendengar berita dari Van Haastrecht itu: “Akankah monyet-monyet itu membajak kapal? Mereka bahkan tidak tahu bedanya kanan dan kiri kapal.” Para perwira yang hadir pun ikut tertawa dan menepis berita itu dengan berkata: “Haastrecht pasti mabuk lagi.”

Pada pukul sepuluh malam, Kawilarang membunyikan peluit kapal—tanda yang sudah disepakati—dan pemberontakan pun dimulai. Lampu-lampu dipadamkan, hanya di buritan kapal saja lampu masih menyala. Perwira dan perwira menengah Belanda yang ada berlari ke buritan. Di geladak, 38 awak Indonesia bersenjata siap mengikuti perintah Kawilarang. Seluruh kapal, kecuali ruang radio, segera dikuasai awak Indonesia. Boshart memaksa perwira petugas ruang radio untuk menyerah. Saya (Pelupessy) bertugas melucuti senjata para perwira yang ada. Dalam waktu singkat, semua perwira menyerah. Kawilarang berhasil mengemudikan kapal ke luar pelabuhan Olehleh. Sangat merepotkan karena kemudinya terkunci, tapi kemudian para awak berhasil merusaknya sehingga lebih mudah membuat putaran.

Pada 5 Februari, disusun proklamasi dalam bahasa Belanda dan Inggris: “Kapal dikuasai para awak dan berlayar menuju Surabaya. Sehari sebelum merapat, komando akan diserahkan pada komandan. Kami memprotes pengurangan gaji yang tidak adil, dan menuntut pembebasan langsung rekan kami yang ditahan tiga hari yang lalu. Di kapal semua dalam keadaan baik, tidak ada kekerasan dan tidak ada yang terluka.”

Bendera Belanda dikibarkan setiap hari. Semua pekerjaan dilakukan seperti biasa. Ketegangan naik sebentar ketika dibicarakan mengenai diperbolehkan tidaknya Komandan Eikenboom naik ke kapal. Eikenboom dan sejumlah besar perwira mengejar kapal dengan menggunakan kapal pemerintah Aldebaran, yang tertambat di dekat kapal De Zeven Provinciën di pelabuhan Olehleh. Tetapi sebagian besar awak menolak. Para awak Belanda sangat terpukul karena tidak pernah terlintas di benak mereka bahwa awak Indonesia berani dan mempunyai kemampuan mengemudikan kapal. Kapal singgah singkat di Pulau Breueh, Simeulue, dan Sinabang untuk istirahat, tapi dikejar kapal Aldebaran. Kawilarang beri sinyal tembak jika didekati, menunjukkan tekad baja.

Pemerintah kolonial panik. De Jonge perintahkan pengejaran penuh: kapal torpedo dan pesawat Dornier. Pada 10 Februari, pukul 09.18 di Selat Sunda, armada pemerintah tiba: kapal penjelajah Hr.Ms. Java, dua kapal torpedo (Piet Hein dan Evertsen), kapal selam, dan pesawat Dornier. Ultimatum penyerahan diberikan, tapi ditolak. Pukul 09.18, bom pertama jatuh; bom kedua mengenai geladak, membunuh Paradja dan 22 lainnya secara instan. Kawilarang, yang menggantikan Paradja, melihat kekacauan—J. Pelupessy luka parah, Sugiono kehilangan mata—akhirnya menyerah dan meminta bantuan medis. Saya (Pelupessy) ada di atas geladak ketika kapal dibom. Baru bom kedua yang tepat sasaran, dan ketika itu saya terluka. Serpihan bom masih bersarang di lengan kanan saya. Di sekeliling saya penuh korban luka dan anggota badan yang terlepas. Salah satu sahabat saya yang terluka berat meminta tolong, tapi saya tak dapat membantunya karena saya sendiri terluka. Dia meninggal di depan mata saya. Total korban: 23 tewas (19 pribumi, 3 Eropa, 1 lainnya), 47 luka.

Tokoh-Tokoh yang Mengukir Sejarah

Di balik tragedi ini, ada wajah-wajah pahlawan. Martin Paradja, pemimpin awal dari Sabu, menjadi martir utama, tewas oleh bom yang menghancurkan mimpinya. Gosal dan Rumambi, eksekutor lapangan, ditangkap dan dihukum mati. Kawilarang, yang menyerah untuk selamatkan nyawa rekan, mendapat hukuman berat tapi selamat. Tokoh Belanda seperti Boshart mendapat simpati publik dan hukuman ringan. De Jonge, sang gubernur, dikecam atas respons brutalnya, yang dianggap berlebihan bahkan oleh masyarakat Eropa.

Pengadilan militer diadakan: 545 awak pribumi dan 81 Eropa ditahan. 21 dieksekusi mati (19 pribumi), termasuk Sagino, Amir, Said Bini, dan Gosal. Hukuman mencapai 18 tahun penjara untuk yang selamat.

Dampak dan Warisan: Dari Darah ke Simbol Kemerdekaan

Pemberontakan ini gagal secara militer, tapi sukses membangkitkan semangat nasional. Pemerintah kolonial menyalahkan “komunis dan nasionalis”, menerbitkan Hatzai Artikelen (aturan darurat) yang membredel media seperti Harian Soeara Oemoem dan membuang tokoh seperti Soekarno ke pengasingan. Di Belanda, kontroversi meledak: opini publik terbelah, dengan kritik atas pengeboman yang dianggap barbar. Insiden ini bahkan memengaruhi pemilu 1933, memperkuat partai kanan.

Kapal De Zeven Provinciën diganti nama menjadi HNLMS Soerabaja pada 1936, tapi nasibnya tragis: dibom Jepang pada 1942, diangkat sebagai baterai mengambang, dan tenggelam lagi oleh pesawat Sekutu pada 1943. Tanggal 5 Februari diperingati sebagai Hari Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi, simbol perlawanan maritim Indonesia. Kisah ini mengajarkan bahwa dari ketidakadilan lahir keberanian, dan dari darah lahir harapan kemerdekaan. Di era modern, ia mengingatkan kita akan hak buruh dan anti-kolonialisme, sebuah cerita yang tak boleh dilupakan.